PHOTO

Umberto Grati

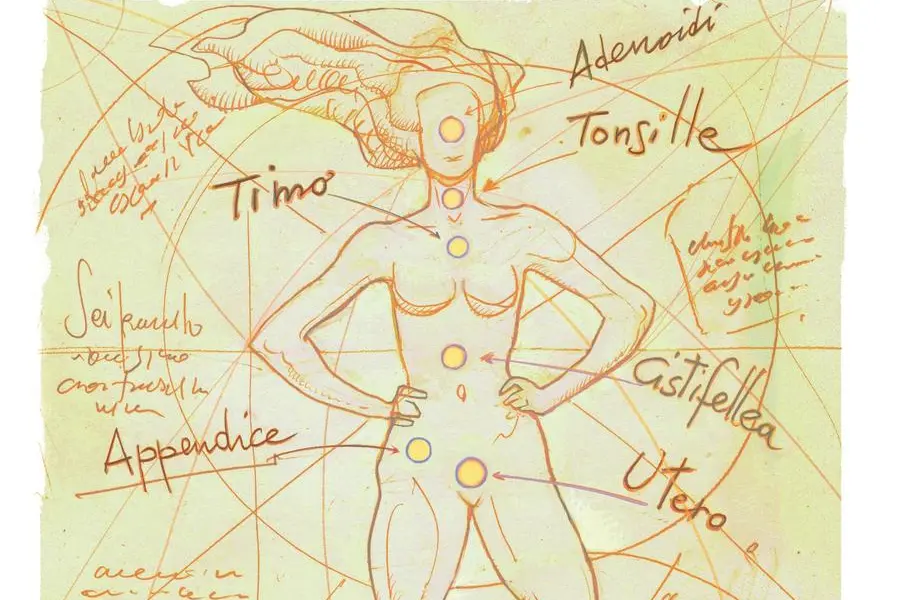

Tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile. Chissà quante volte abbiamo ascoltato il modo di dire, spiacevole in ambito lavorativo. Nella fabbrica del corpo umano però funziona così e non parliamo solo dei denti: di alcune parti anatomiche possiamo fare a meno, al punto che si possono rimuovere senza compromettere la salute generale. Si tratta di organi e ghiandole che probabilmente svolgevano un ruolo cruciale per i nostri antenati oppure che sono necessari in determinate fasi della vita e poi diventano sacrificabili quando si ammalano.

Le tonsille

Le tonsille, poste ai lati della gola, visibili in parte quando spalanchiamo la bocca, rappresentano la nostra prima linea di difesa contro virus e batteri presenti nell’aria. «Questa funzione può renderle vulnerabili a infezioni e infiammazioni, soprattutto quando il sistema immunitario è indebolito per qualche ragione», spiega Werner Garavello, direttore dell’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria della Fondazione San Gerardo Dei Tintori di Monza.

Un tempo la loro rimozione era frequente in caso di tonsilliti ricorrenti, oggi non più. «All’intervento si ricorre soprattutto in età pediatrica, raramente negli adulti, e solo in casi selezionati, stabiliti in base alla presenza di sintomi ostruttivi come le apnee notturne, alla frequenza delle tonsilliti nel corso dell’anno e al fatto di aver già sviluppato un ascesso tonsillare, una malattia molto seria», specifica Garavello. «In ogni caso, senza tonsille si vive senza problemi: il sistema immunitario è in grado di espletare la sua funzione normalmente. Non ci si ammala di più, anzi, si ottiene un miglioramento della qualità di vita avendo risolto del tutto le problematiche infettive locali».

L’appendice

L’appendice vermiforme, in fondo alla pancia, è un prolungamento dell’intestino crasso dalla forma tubolare, una specie di diverticolo presente fisiologicamente dalla nascita. La presenza di cellule immunitarie (linfociti) la distinguono dal resto dell’intestino, perché l’appendice supporta la funzione immunologica, per esempio attraverso la produzione di immunoglobuline. Per numerose ragioni, in questa piccola struttura si possono sviluppare infiammazioni e infezioni batteriche, note come appendicite. «A quel punto si può decidere di asportarla, visto che non svolge alcuna funzione essenziale per il nostro apparato digerente», dice Andrea Costantino, specialista in Gastroenterologia presso l’ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Ormai, però, non si finisce così spesso in sala operatoria. Studi scientifici hanno dimostrato che circa il 70% delle appendiciti acute può essere curato con gli antibiotici. «All’appendicectomia si arriva solo nelle situazioni più complesse, in caso di frequenti recidive oppure quando l’appendice va in necrosi e rischia di provocare una peritonite localizzata o diffusa, con possibili conseguenze molto gravi», spiega Costantino.

Le adenoidi

Le adenoidi sono organi linfatici simili alle tonsille, situati dietro il naso, e si sviluppano in maniera progressiva dopo la nascita. «A partire dai sei-sette anni, iniziano un percorso involutivo e si rimpiccioliscono, fino a riassorbirsi del tutto verso i dieci anni», spiega Giuseppe Nazionale, responsabile della struttura semplice di Otorinolaringoiatria presso l’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino. «Insieme alle tonsille e alla base della lingua, le adenoidi fanno parte dell’anello di Waldeyer, un insieme di piccoli tessuti linfatici che nei bambini contribuiscono all’immunità, ancora sguarnita su altri fronti». Come le tonsille, possono infiammarsi, infettarsi e gonfiarsi, infatti vengono spesso rimosse insieme alle “cugine” in una procedura combinata di tonsillectomia e adenoidectomia. «Se troppo voluminose, possono causare ostruzione respiratoria, russamento notturno, otiti catarrali ricorrenti, deformità del cranio e del palato», elenca Nazionale. «L’asportazione non riduce le difese, perché il sistema immunitario acquisisce una competenza autonoma nel corso del tempo».

La cistifellea

La colecisti, o cistifellea, è un organo posto appena sotto il fegato e funziona da serbatoio per la bile, il liquido prodotto a livello epatico per aiutare la digestione dei grassi. «La sua rimozione è l’unica terapia risolutiva in presenza di calcoli, frequenti soprattutto nelle donne», spiega Pierluigi Marini, direttore dell’unità di Chirurgia generale d’urgenze al San Camillo-Forlanini di Roma. «In sala operatoria si va non soltanto quando la calcolosi è sintomatica, cioè se ha già dato una colica biliare o una colecistite acuta, ma anche in assenza di sintomi per evitare che i calcoli di piccole dimensioni possano migrare nelle vie biliari e creare problemi». Al bisturi si ricorre inoltre in caso di tumore della colecisti, per fortuna raro, o di polipi che crescono troppo (oltre un centimetro di dimensioni) o troppo rapidamente. «Dopo la colicistectomia, la vita è assolutamente normale», assicura Marini. «All’inizio si può avere qualche difficoltà digestiva, che nel tempo si risolve perché la bile riesce comunque a raggiungere il duodeno per via diretta, senza un serbatoio che la raccolga».

L’utero

L’utero ha lo scopo di accogliere l’ovulo fecondato e di sostenere la crescita del feto fino alla nascita. Alcune condizioni mediche possono richiederne la rimozione chirurgica: tumori ginecologici, sanguinamenti anomali e non controllabili con i farmaci, fibromi o prolasso (quando l’utero si sposta dalla sua posizione naturale e scivola all’interno del canale vaginale).

«Se è vero che l’isterectomia non compromette la salute generale della donna, è opportuno ricorrere a quella totale solo in casi di assoluta necessità, privilegiando l’approccio più conservativo possibile», tiene a precisare Maria Francesca Simonetta, responsabile dell’unità di Ginecologia dell’ospedale Koelliker di Torino. «L’organo riproduttivo è importante per mantenere in sede gli organi pelvici anteriori (vescica, uretra), mediani (vagina) e posteriori (ano-retto). Dunque, di fronte all’ipotesi di isterectomia, è fondamentale prestare la massima attenzione a tutte le strutture anatomiche coinvolte e tenere in considerazione la storia clinica e le aspettative della donna», specifica l’esperta.

Il timo

Il timo è una piccola ghiandola che si trova dietro lo sterno e davanti al cuore nella zona compresa fra i due polmoni, chiamata mediastino anteriore. «È importante per lo sviluppo del sistema immunitario, perché contribuisce alla produzione di alcuni gruppi di linfociti», dice Giulia Veronesi, direttrice del programma di Chirurgia robotica toracica all’ospedale San Raffaele di Milano. «Svolge la sua funzione soprattutto in epoca infantile, mentre dopo l’adolescenza si atrofizza progressivamente, riducendo la sua attività».

Quindi, da adulti non serve più a nulla? «In realtà, un recente studio americano, pubblicato ad agosto 2023 sulla rivista scientifica The New England Journal of Medicine, ha riaperto la questione, mostrando che preservare il timo aumenta l’aspettativa di vita e protegge dal cancro», precisa Veronesi. Questo è un monito per i chirurghi, che talvolta rimuovono il timo per motivi tecnici durante alcuni interventi (per esempio di cardiochirurgia), mentre resta ferma l’indicazione all’asportazione in caso di tumori oppure di miastenia gravis, una malattia autoimmune che va a compromettere le funzioni dei muscoli.