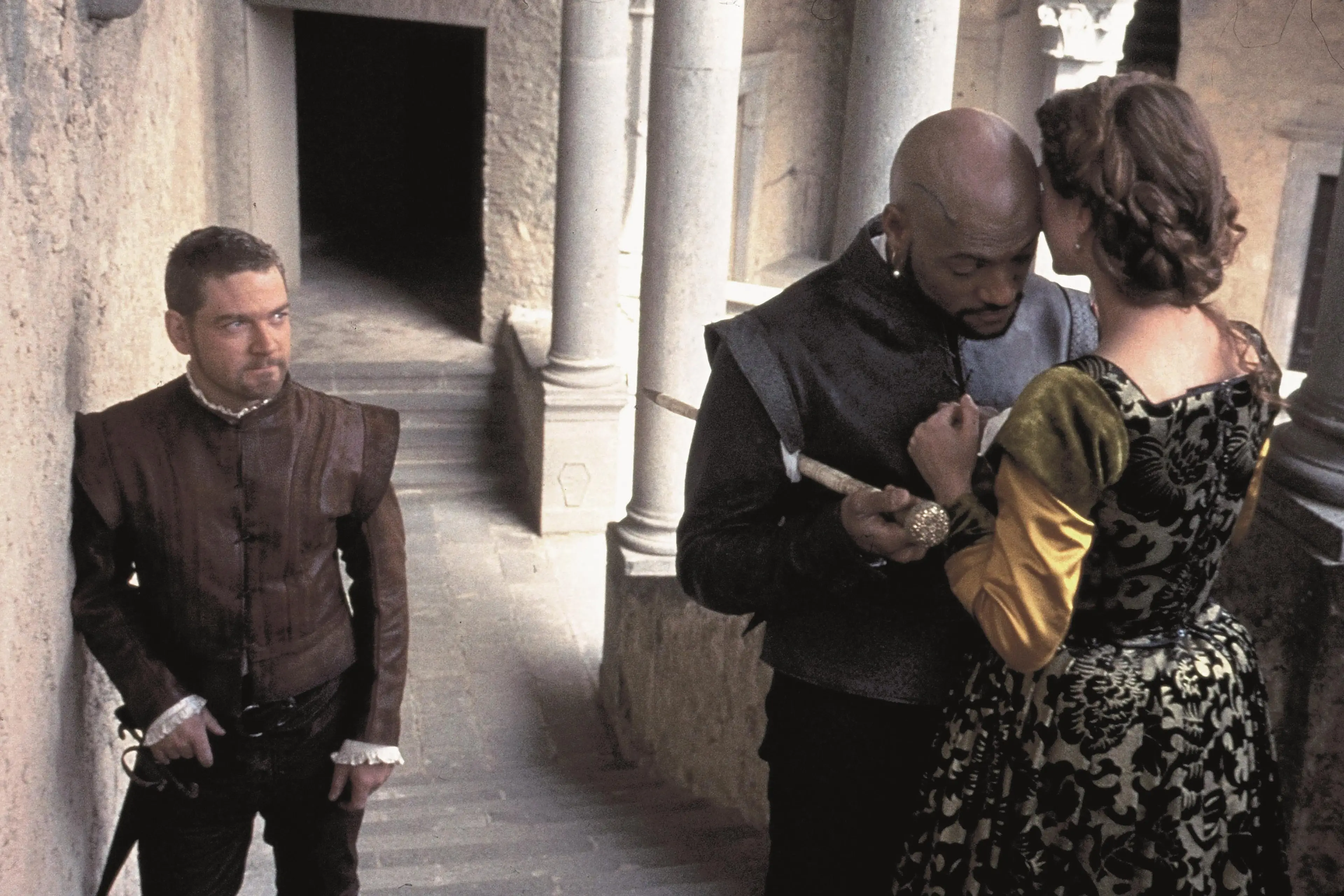

PHOTO

Non c’è autore al mondo che abbia segnato la storia della letteratura e il nostro immaginario come William Shakespeare. Quando era quarantenne, al Whitehall Palace di Londra andò in scena per la prima volta il suo Otello, la tragedia che racconta la gelosia folle e ossessiva del protagonista per la moglie Desdemona. È l’archetipo di un dramma che si ripeterà in centinaia di case e di strade sterrate, imbrattando di sangue muri e fossati. Oggi li chiamiamo femminicidi e sappiamo che con l’amore non c’entrano.

Non esiste solo l’emozione distruttiva di Otello. Come tutti i sentimenti umani, anche la gelosia si muove lungo un continuum. Se a un estremo diventa, come scriveva il drammaturgo inglese, «un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre», al suo opposto assume un aspetto che possiamo considerare fisiologico e che esprime un’umana e comprensibile paura di perdere una persona amata. Una paura che, secondo gli specialisti, tutti noi sperimentiamo, fin da piccoli, per esempio all’arrivo di un nuovo fratellino e che, assumendo diverse sembianze, ci accompagna per tutta la vita: c’è una gelosia per gli amici del cuore, una per i primi fidanzatini, una per oggetti particolarmente significativi, una per i colleghi. Ma è soprattutto nella vita di coppia che la proviamo.

Gli studi sulle scimmie

La gelosia è un sentimento complesso, che al suo interno ingloba più dimensioni. «È uno stato emotivo che potrebbe favorire la coesione della coppia e garantire la riproduzione», spiega Giancarlo Cerveri, direttore del dipartimento di Salute mentale e dipendenze dell’Azienda sociosanitaria (Asst) di Lodi e autore del libro Non ti fissare (Sonzogno). Da un esperimento su scimmie sudamericane monogame (pubblicato sulla rivista Frontiers in Ecology and Evolution) risulta che il sentimento potrebbe essere importante per tenere unita una coppia.

«Chi non è geloso non ama», scriveva Sant’Agostino. Secondo la visione romantica, la gelosia “buona” e controllabile è il contraltare dell’amore. Vista con questa lente, diventa una sorta di alleata per dimostrare all’altro quanto si tiene a lui, custodire il sentimento reciproco con cura e attenzione e aumentare l’affiatamento di coppia. «In alcuni casi può giocare un ruolo positivo nel legame sociale, segnalando anche che una relazione potrebbe aver bisogno di maggiore attenzione e sollecitudine», conferma Karen Bales, psicologa dell’Università della California.

La paura nascosta

Uno studio britannico pubblicato su Sage Open ha evidenziato come la gelosia possa fungere da campanello di allarme rispetto ad alcune minacce che rischiano di mettere in pericolo la relazione e motivi ad avere comportamenti protettivi.

Attenzione però a non generalizzare e banalizzare. «Se in alcune coppie un pizzico di gelosia viene percepito come espressione di genuino interesse, in altre è un sentimento del tutto inammissibile e intollerabile», interviene Cerveri. È importante, dunque, che i due partner siano in sintonia anche su questo fronte.

In tutti i casi, non si può dare un giudizio sempre positivo: sebbene un certo grado di gelosia possa essere fisiologico, non si tratta di un segnale di amore, nel senso del volere il bene dell’altro, bensì del timore di perdere l’oggetto del proprio desiderio.

Dal punto di vista psicologico, la gelosia può nascere da un’insicurezza nei confronti della coppia. «Il soggetto geloso non percepisce appieno l’amore del partner, nonostante quest’ultimo offra a parole rassicurazioni e conferme», prosegue Cerveri. «Talvolta ciò accade perché attraverso la comunicazione non verbale si trasmettono dei messaggi che suscitano incertezze, facendo dubitare dei reali sentimenti messi in campo».

Il complesso di inferiorità

In molti casi c’è un’insicurezza personale di base, se non un complesso di inferiorità unito a una mancanza di autostima. Non ci si sente all’altezza dell’innamorato e lo si considera “troppo” per se stessi: più bello, intelligente, giovane, corteggiato. L’altro viene utilizzato come un puntello psicologico secondo il meccanismo: «Ho valore solo se possiedo qualcosa e se perdo questo qualcosa allora non valgo più». La paura di perdere l’altro non nasce da un fatto reale ma da uno scenario mentale che è l’individuo a creare, proprio come nel caso di Otello, nella cui mente Iago pianta i semi del sospetto.

Si sviluppa così una sofferenza e spesso un vissuto depressivo, che possono impattare, oltre che sulla sfera affettiva, su tutte le dimensioni della vita. «La gelosia si forma senza alcun rispetto per quel che è, o che non è, o che forse non sarà mai; che è un trasporto che da un male immaginato trae un dolore reale», scriveva Umberto Eco nel suo romanzo storico L’isola del giorno prima.

La psicopatologia

La gelosia porta con sé una vasta gamma di emozioni: amore, tristezza, dolore, rabbia, paura, vergogna. Come capire dunque quando è “normale” e quando invece non lo è più? «È accettabile fino a quando non interferisce con la sfera di autonomia decisionale e di relazione del partner», risponde Roberta Bruzzone, docente di Psicologia investigativa, criminologia e scienze forensi presso la Libera università mediterranea (Lum) di Bari. «Se impone o vorrebbe imporre delle restrizioni o se spinge la persona che la subisce ad autolimitarsi per evitare scenate o ritorsioni da parte dell’altro diventa patologica».

Il geloso ossessivo non accetta il rischio, insito in tutte le esperienze, che la relazione possa finire perché non è allenato alla frustrazione. Nella sua visione delle cose, c’è un solo modo per non soffrire e scongiurare uno scenario da cui è terrorizzato: controllare la relazione in maniera malsana. Inizia così a invadere le diverse sfere di vita del partner, in maniera sempre più pressante, fino a diventare aggressivo e pericoloso. Un eccesso che non è più amore, ma una gabbia.

«Il geloso patologico vive con il costante pregiudizio di essere tradito e va a cercare tutti quei segnali che nella sua visione distorta confermino la sua tesi, dal ritardo a un appuntamento a una risposta tardiva al telefono», aggiunge Cerveri. Proprio come Otello che, incalzato da Iago, nutre dubbi crescenti sulla fedeltà della moglie. Il suo assillo si trasforma rapidamente in una gelosia ossessiva e delirante, che lo consuma completamente. Proprio da questo personaggio prende il nome la sindrome di Otello, un disturbo psicopatologico caratterizzato dalla convinzione farneticante di essere traditi dal proprio partner nonostante la totale assenza di prove concrete.

Il delitto d’onore di un tempo

Il confine tra gelosia fisiologica e patologica cambia anche in base al contesto storico e culturale. Se ai tempi di Shakespeare un certo tipo di sentimento e di rivalsa sulle donne era considerato socialmente accettabile, oggi fortunatamente non lo è più. E se in un passato non troppo lontano, per il delitto d’onore compiuto dagli uomini con l’intento di punire condotte ritenute disonorevoli da parte delle mogli c’erano delle attenuanti, ora per il femminicidio sono previste delle aggravanti.

«La passione non è una giustificazione e appellarsi a essa significa fare una lettura liberatoria rispetto alle responsabilità dell’uomo», dice Cerveri. «Nella violenza di genere il tema della gelosia patologica si associa a quelli del possesso e della mancanza di rispetto dell’altro».

L’uomo violento ritiene che la donna sia un oggetto di sua proprietà, per cui è convinto di avere il diritto di decidere per lei, in tutto e per tutto. Non c’è alcun rispetto per tutte le condizioni fondanti di un rapporto di coppia, fra cui la condivisione e la libertà. L’esatto contrario di quello che dovrebbe essere l’amore.

Come scrive il filosofo Umberto Galimberti, «l’amore non è possesso, perché il possesso non tende al bene dell’altro, né alla lealtà verso l’altro». •