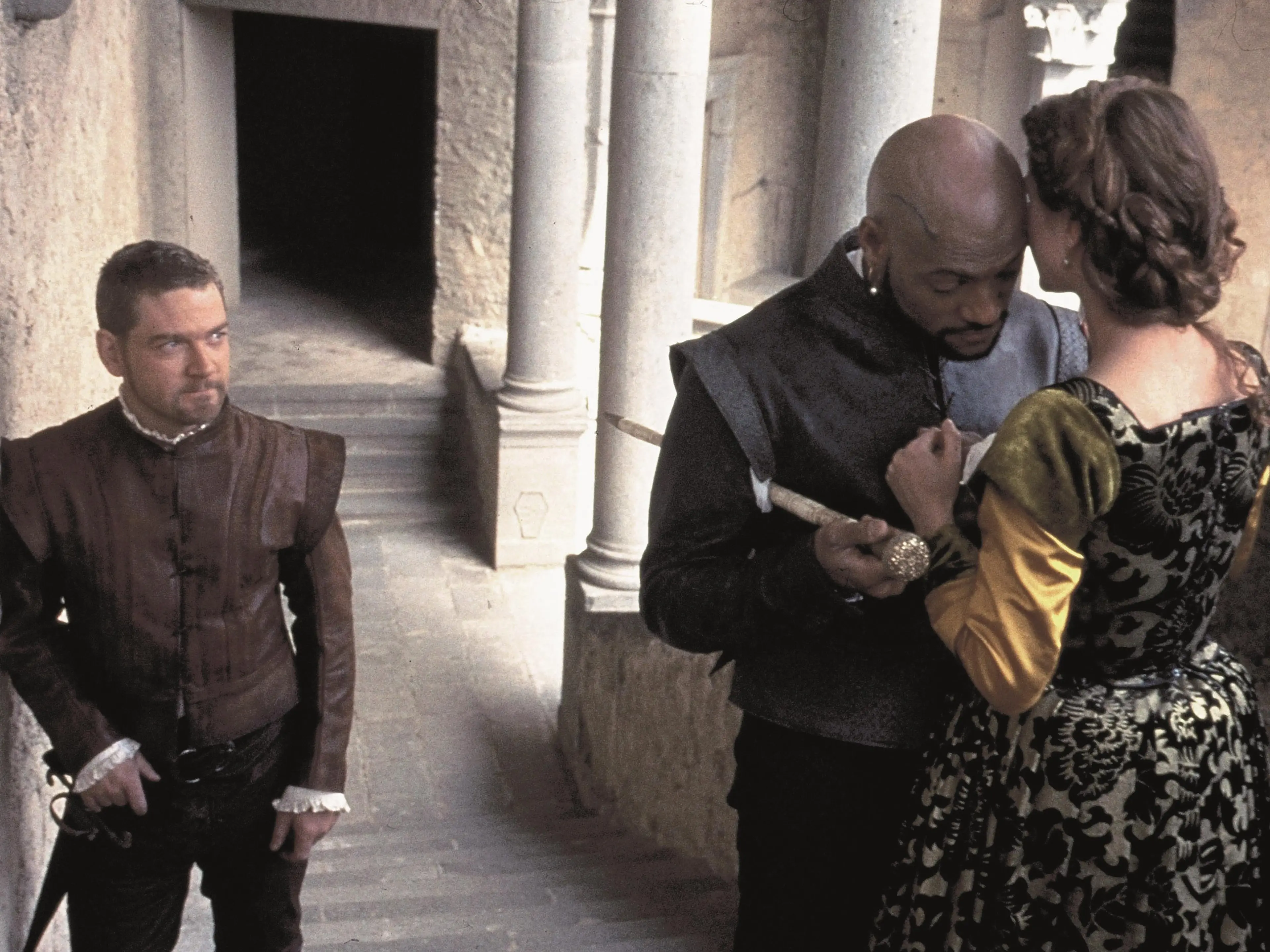

PHOTO

Nei film accade continuamente: due persone si incontrano e restano fulminate, incantate l’una dall’altra. Ma nella vita reale l’amore a prima vista esiste? Ha una base biologica o è solo un’invenzione culturale? Esiste come lo descrive Omero quando Paride incontra Elena, «che, terribilmente, a vederla, somiglia alle dee immortali»? Come nel romanzo di Lev Tolstoj, quando il conte Vronskij si imbatte in Anna Karenina? Lo scrittore russo usa questa similitudine: «Abbassò gli occhi, per evitare di fissarla, come se fosse il sole, ma la vide, come il sole, anche senza guardarla». Secondo gli studi che hanno indagato la materia, succede davvero e sconvolge l’organismo.

Gli scienziati sono riusciti a osservare il cervello durante l’innamoramento, con l’uso di varie tecniche per mappare quello che succede fra i neuroni. Secondo uno studio, intitolato “Neuroimaging of Love”, la scintilla può verificarsi dopo 0,2 secondi appena dal primo sguardo. Il sentimento si propaga poi come le onde del mare.

Il rilascio rapidissimo di sostanze chimiche

In base alle ricerche di Stephanie Ortigue, docente alla Syracuse University, negli Stati Uniti, l’infatuazione si sviluppa in 12 aree del cervello, individuate attraverso la risonanza magnetica funzionale. Queste zone producono sostanze chimiche che inducono euforia e il rilascio avviene così rapidamente da avere spinto gli esseri umani a inventare l’espressione “amore a prima vista”. Come si legge nello studio (pubblicato su Frontiers in Human Neuroscience), ad accendersi non sono soltanto le parti primitive dell’encefalo, come l’amigdala, coinvolta nelle emozioni, ma anche alcune funzioni cognitive più sofisticate, tipiche di Homo sapiens, come la corteccia cingolata anteriore dorsale.

Nei primi passi, durante l’infatuazione, gli ormoni e i neurotrasmettitori vanno in tilt. Aumenta la produzione di dopamina, adrenalina e vasopressina, che sfrenano il battito del cuore, dichiarano guerra al sonno e all’appetito, spingono all’euforia. Le mani sudano, il viso arrossisce. «Si innamora il cervello, è vero, ma anche il cuore», spiega Ortigue. «Il complesso meccanismo dell’amore è formato da processi che vanno dall’alto verso il basso e viceversa. Per esempio, l’attivazione di alcune parti del cervello genera palpitazioni». Le emozioni sono carne e sangue. I nostri stati d’animo si strutturano attraverso i battiti cardiaci: ci accorgiamo di essere innamorati dalla tachicardia, che amplifica le percezioni.

E l’innamoramento fa passare la fame. Si è scoperto che uno dei composti dell’entusiasmo sentimentale, la feniletilamina, ha una struttura simile a quella delle amfetamine: è una specie di droga che provoca le cosiddette “farfalle nello stomaco” e che rende inappetenti.

Eros, per gli antichi greci, era il dio che irretiva scoccando le sue frecce e trascinava del desiderio. Ma i miti e i romanzi rosa non sembrano poi così campati per aria: il colpo di fulmine è documentato.

Sarà “per sempre”? La risposta in un’altra indagine

«L’amore romantico è l’incantamento che fa palpitare la nostra specie ed è forse la dipendenza più forte che esista sulla Terra, benedetta dalla selezione darwiniana, baciata dall’evoluzione», nota Emmanuele A. Jannini, professore di Sessuologia medica all’Università Tor Vergata di Roma, nel libro Uomini che piacciono alle donne (Sonzogno). «Se eroina o cocaina portano a una schiavitù che non ha alcuna utilità nella sopravvivenza della specie, l’innamoramento, al contrario, è (spesso) un vantaggio: crea e cementa le coppie, che riusciranno meglio a occuparsi dei figli, a proteggerli, generando il bisogno di prendersi cura l’uno dell’altro».

Il colpo di fulmine non è sempre il principio di un amore eterno. Come scrive Ayala Malack-Pines, psicologa israeliana della Ben-Gurion University, nel suo libro Falling in Love, appena l’11% delle persone che hanno relazioni a lungo termine dichiara che la loro unione sia nata da un amore a prima vista. Perché si passi dall’infatuazione al legame ci vuole più della prima scossa. «Quando l’effetto iniziale svanisce, si passa dall’innamoramento all’amore, anche grazie a un altro ormone, quello delle coccole e dell’attaccamento, l’ossitocina», si legge ancora nel saggio di Jannini.

Non è sensato pensare che l’amore sia una pura questione di biochimica. «L’amore non è solo un istinto primordiale e un’emozione», spiega Ortigue, «ma un complesso stato mentale emotivo che coinvolge quattro dimensioni: chimica, conoscenza, preferenza e intenzione di stare con quella persona». Le neuroscienze indagano e non riescono ancora a illuminare il mistero della passione.

Perfino William Shakespeare si arrende: «Se io sapessi scrivere la bellezza dei tuoi occhi e in nuovi metri misurare tutte le tue grazie, l’età a venire direbbe: questo poeta mente».