PHOTO

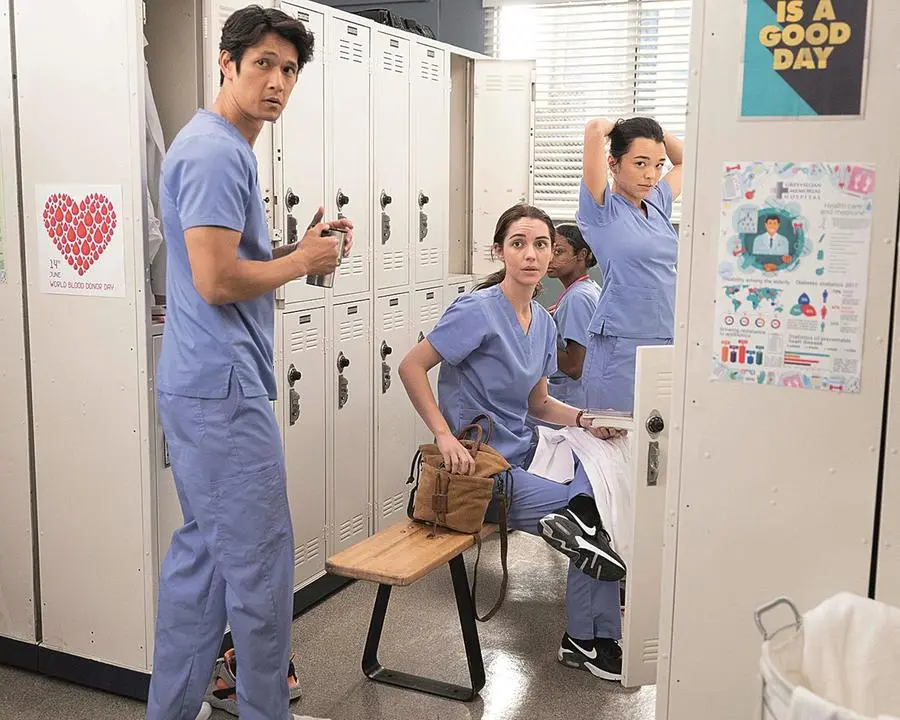

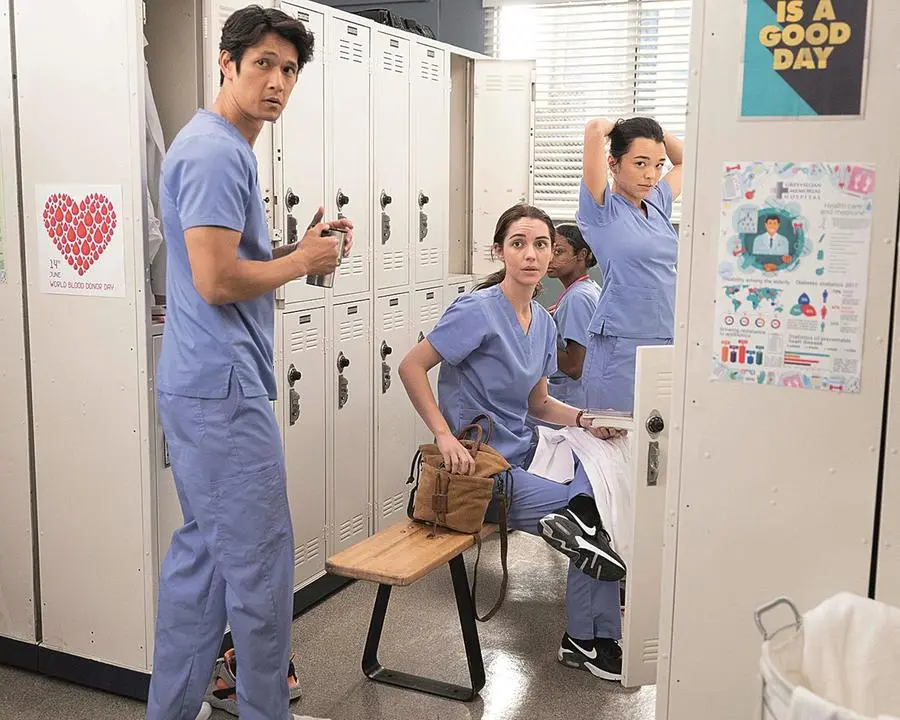

Una cena della serie The Pitt, in onda su Sky

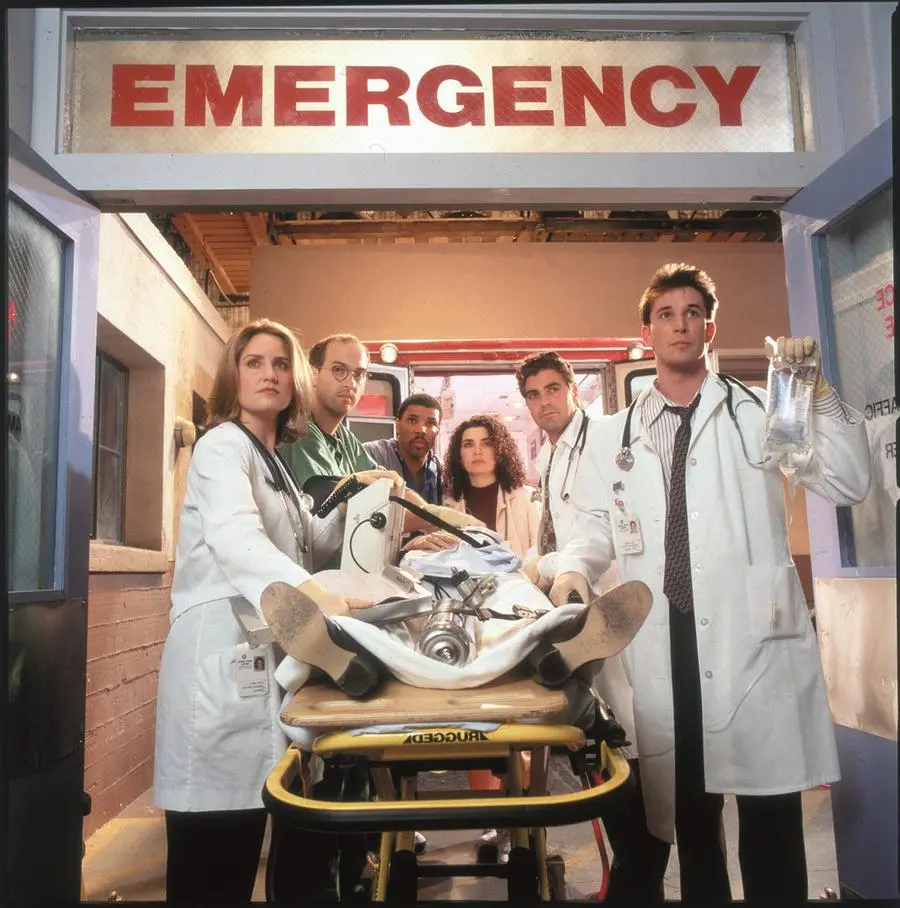

Il primo è stato John Kildare, l’affascinante medico interpretato da Richard Chamberlain nella serie Dr. Kildare, che negli anni 60 ha fatto da apripista a un genere televisivo che nei decenni seguenti ha affermato, serie dopo serie, il proprio successo. Dopo di lui, solo per citarne alcuni, sono venuti Doug Ross (Goerge Clooney), il pediatra seduttore di E.R. – Medici in prima linea, Derek Shepherd (Patrick Dempsey), il “dottor Stranamore” di Grey’s Anatomy, fino a Michael “Robby” Robinavitch (Noah Wyle) della serie The Pitt, da poco in onda su Sky, ambientata nel Trauma Medical Hospital di Pittsburgh, premiata come miglior serie drammatica agli Emmy Awards 2025.

Un giovanissimo George Clooney (secondo da destra) in una delle prime puntate di E.R., serie andata in onda in Italia dal 1996 al 2009

Non solo belli, ma anche bravi, professionali, attenti, empatici, sia con i pazienti sia con la loro équipe, maldestri solo nelle storie sentimentali: i dottori dei medical drama sono tutto questo. È la ragione per cui ci tenevano – e ci tengono ancora – incollati allo schermo puntata dopo puntata, calandoci in una realtà che ben conosciamo, dal pronto soccorso al centro traumatologico, facendoci sì rivivere esperienze dolorose, come un intervento importante o l’emergenza Covid, ma attraverso il rassicurante filtro della finzione. Le ragioni di un tale successo sono diverse e hanno anche una spiegazione scientifica.

Le storie toccanti

«Le serie tv ambientate in ospedale sono particolarmente ricche di emozione», spiega Vincenzo Russo, professore di Comunicazione audiovisiva e fondatore e direttore del Centro di ricerche di Neuromarketing alla Iulm (Libera Università di lingue e comunicazione) di Milano. «Ed è proprio questo che cerca il telespettatore: l’ingaggio emozionale».

Il coinvolgimento emotivo di chi guarda si declina in due modi. «Il primo aspetto da considerare riguarda le storie dei pazienti, sempre molto toccanti e ricche di tensione», prosegue Russo, «che vanno ampiamente al di là del semplice sintomo. Ciò significa entrare nella vita delle persone, identificarsi con loro, cosa alla quale non siamo abituati, ma che fa scattare un meccanismo di empatia che ci gratifica. Dall’altra parte c’è una forte fascinazione di fronte ai medici, che appaiono come degli eroi, che mettono in gioco la propria personalità e i propri destini, pur di salvare il paziente. E anche se non sempre ci riescono, ne escono comunque vincitori. Tutto questo è altamente rassicurante per il pubblico».

Lo studio britannico

Il processo che si attiva nell’immedesimazione con il personaggio ha alla base una ragione scientifica. «Nel momento in cui partecipiamo alla storia di dolore e sofferenza che vediamo in tv - ma si tratta di dolore e sofferenza di qualcun altro - nel cervello scatta una sorta di meccanismo di difesa positivo, che ci prepara a essere più coraggiosi e forti di fronte al dolore». Lo ha spiegato un gruppo di ricercatori in uno studio svolto dall’Università di Oxford: mettendo a confronto due gruppi di persone – uno che assisteva a storie neutre e un altro che guardava narrazioni tristi ed emozionanti – si è visto che il secondo produceva più endorfine (i cosiddetti ormoni del benessere) rispetto al primo. «Tale meccanismo neurobiologico si riflette nell’aumento della soglia del dolore, oltre che nella crescita del legame di appartenenza al gruppo», precisa Russo. «Lo spettatore si sente più forte, in grado di affrontare meglio le difficoltà, confortato dalla sensazione di far parte del gruppo di salvataggio».

Uno spunto di riflessione

«Dal punto di vista sociologico, l’ambiente in cui si svolgono queste fiction – l’ospedale – diventa un microcosmo dove si affrontano i dilemmi umani», commenta Marco Terraneo, professore associato di Sociologia della salute presso il dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca. «Gli elementi ci sono tutti: la nascita, la morte, la sofferenza, ma anche la speranza, l’etica delle scelte mediche, i conflitti interiori. Tutte situazioni che sollevano domande, che nella vita quotidiana ci poniamo di continuo. I medical drama ci portano all’interno di un mondo simbolico», dove elaboriamo le nostre ansie, le nostre paure, ma al tempo stesso mettiamo in luce i nostri valori. Diventano quindi uno strumento collettivo efficace per esorcizzare il timore della sofferenza e della morte, all’interno di un contesto protetto, che non ha conseguenze dirette: un conto è riflettere sulla morte guardando una fiction, un altro è farlo trovandosi in ospedale».

Questo processo si trasforma in un rito collettivo, secondo Terraneo: «Ci permette di dare un significato, forse anche un ordine, a eventi che nella realtà creano ansia e caos. Vivere tali esperienze ci rafforza come comunità e confrontarci con le paure in una cornice culturale condivisa le rende in qualche modo affrontabili». Il contesto narrativo e simbolico delle fiction rende tutto più comprensibile e accettabile. «Ci sono spiegazioni, cause ed effetti, a volte anche il riscatto. Un copione per noi di più facile lettura, piuttosto che essere colpiti direttamente da una malattia».

Eccezionalità e quotidianità

Tra gli ingredienti del successo dei medical drama c’è un sapiente mix di elementi, in cui eccezionalità e normalità si bilanciano alla perfezione. «Da una parte c’è l’urgenza, la malattia – spesso rara – le vite in pericolo», aggiunge il docente di Sociologia della salute, «dall’altra c’è la quotidianità, non solo dei pazienti, ma anche dei dottori che, dopo una giornata in corsia, tornano a casa dalle loro famiglie. La trama non trascura nessun dettaglio: i rapporti tra colleghi, a volte complicati, le dinamiche relazionali, le amicizie, gli amori. Tutto questo per il pubblico è stimolante e credibile, quindi in grado di suscitare emozioni forti, che lo fanno sentire partecipe».

Le migliori sceneggiature includono gli aspetti sociali, lavorativi e culturali, che spesso generano conflitto nell’ambito ospedaliero: dalle vicende amorose intrecciate a quelle professionali di Grey’s Anatomy alle lotte intestine per una promozione in reparto di Chicago Med, fino alle rivendicazioni del personale sanitario in sciopero della serie spagnola Respira.

Una scena di Grey's Anatomy, serie giunta alla 22ma stagione

Ingiustizie, discriminazioni e battaglie per far valere i propri diritti: i protagonisti delle fiction ospedaliere vivono tutto questo proprio come noi, ogni giorno, in fabbrica, in ufficio o in negozio. Spiega il sociologo: «Le disparità nella retribuzione, i contrasti uomo-donna sul lavoro, i rapporti di potere: sono temi familiari al grande pubblico, e che rappresentati in tv inducono a riflettere».

Interviene Russo: «Il valore aggiunto dei dottori delle serie tv però è la forza di lottare, che magari a noi a volte manca. I personaggi delle fiction combattono il sistema, aggirano la burocrazia, aiutano i più fragili anche a dispetto delle leggi. E tutto questo ovviamente non fa che renderli ancora più amati dallo spettatore». Gli esempi nobili non mancano: pensiamo a Conrad Hawkins (Matt Czuchry), il giovane dottore idealista protagonista di The Resident o a Max Goodwin (Ryan Eggold), direttore sanitario paladino dei più deboli nella serie New Amsterdam.

La serie The Resident, in tv dal 2018 al 2023

La storia vera di Doc

Intuiscono, indagano, risolvono, salvano: i dottori della tv sono angeli con il camice in quasi tutte le situazioni. Non per questo però non sono uomini o donne, con le loro fragilità, insicurezze e limiti, sia fisici sia psichici. Da Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), il giovane chirurgo autistico affetto dalla sindrome del savant (in The Good Doctor) a Gregory House (Hugh Laurie), il medico geniale e dispotico specializzato in diagnosi impossibili (in Dr. House – Medical division) dipendente dagli analgesici per il dolore cronico a una gamba che lo costringe a camminare con un bastone, ad Andrea Fanti (Luca Argentero) nella celebre serie italiana Doc – Nelle tue mani, tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni, che perde la memoria (ben 12 anni di vita), risvegliandosi dal coma dopo un incidente, e da primario ricomincia come “soldato semplice” nel suo stesso ospedale. «L’umanizzazione del medico è un aspetto fondamentale», dice Terraneo. «La consapevolezza che, dopo una giornata passata in sala operatoria, anche il chirurgo va a casa con l’emicrania, o che riesce a curare i suoi pazienti pur avendo una disabilità è un messaggio incoraggiante per il telespettatore, che gli fa capire che può raggiungere i suoi obiettivi al di là delle proprie debolezze. Ci induce a pensare “anch’io posso farcela”».