PHOTO

«C’è qualcosa che lo provoca». Con queste parole, Donald Trump aveva già lasciato intendere a dicembre scorso un possibile legame tra i vaccini e l’aumento dei casi di autismo, rilanciando una teoria ampiamente smentita da decenni di studi scientifici. Ora, una delle prime decisioni adottate dal segretario statunitense alla Salute Robert Francis Kennedy Jr, noto no vax, è stata la messa al bando degli antinfluenzali contenenti thimerosal, un conservante a base di mercurio da sempre al centro delle polemiche (infondate).

Che cosa sta succedendo? Lo sintetizza il New York Times: «Le diagnosi di autismo sono innegabilmente in aumento negli Stati Uniti, circa un bambino su 36 ne è affetto (secondo i dati raccolti dai Centers for Disease Control and Prevention in 11 Stati), rispetto a uno su 150 nel 2000. E i ricercatori non sono ancora giunti a una spiegazione chiara. Attribuiscono gran parte di questa impennata alla maggiore consapevolezza del disturbo e ai cambiamenti nel modo in cui viene classificato dai medici. Ma affermano che anche altri fattori, genetici e ambientali, potrebbero giocare un ruolo».

In Italia un bambino su 77, secondo le stime, nasce con un disturbo dello spettro autistico. Ma è colpa dei vaccini?

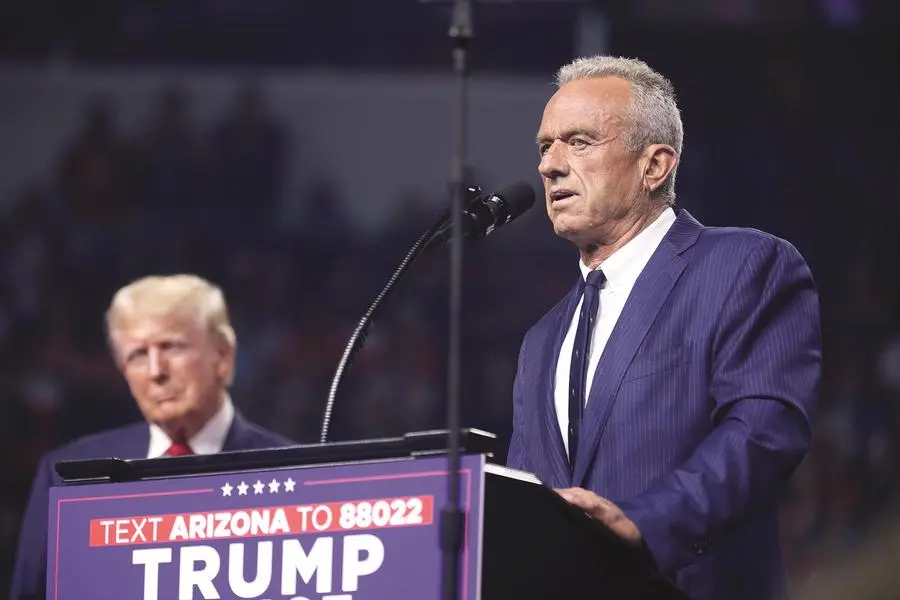

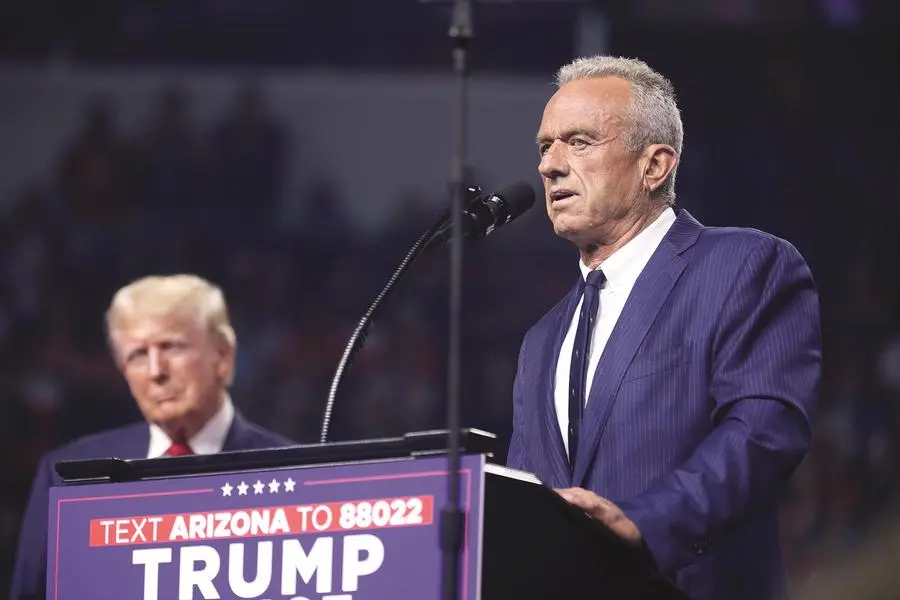

Donald Trump accanto al segretario alla Salute Robert Francis Kennedy Jr, scelto dal presidente americano per le sue posizioni dichiaratamente no vax.

Una vecchia storia

Il falso convincimento ha inizio nel 1998, quando la prestigiosa rivista scientifica The Lancet pubblica un articolo a firma del medico britannico Andrew J. Wakefield, che sostiene l’esistenza di un legame tra il vaccino trivalente (morbillo, parotite, rosolia) e l’insorgenza dell’autismo nei bambini. Alla base della sua tesi c’è una presunta infiammazione intestinale causata dal vaccino, che avrebbe potuto compromettere lo sviluppo neurologico.

«La notizia fece il giro del mondo, generando una comprensibile preoccupazione nelle famiglie», racconta Lino Nobili, responsabile dell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. «Tuttavia, nel giro di pochi anni, numerosi studi indipendenti smontarono punto per punto le affermazioni di Wakefield. Le indagini rivelarono gravi carenze metodologiche e un evidente conflitto di interessi: il medico aveva ricevuto finanziamenti da studi legali coinvolti in cause contro i produttori del vaccino. La sua credibilità crollò, The Lancet ritirò ufficialmente l’articolo nel 2010 e Wakefield fu radiato dall’ordine dei medici per cattiva condotta professionale».

Nonostante le smentite, quell’episodio lasciò un’impronta profonda. Le coperture vaccinali calarono in modo preoccupante in molte parti del mondo, con la conseguente ricomparsa di malattie prevenibili come il morbillo.

Le mutazioni genetiche

Non esiste la minima evidenza scientifica di un legame causale tra vaccini e autismo. «Quest’ultimo è un disturbo complesso», precisa Nobili. «Si parla di disturbi dello spettro autistico proprio per indicarne l’eterogeneità: le manifestazioni e le cause sono molteplici e ancora in parte sconosciute». Alcune forme sono associate a mutazioni genetiche, ma in molti casi non si tratta di un singolo gene alterato, bensì di un insieme di mutazioni lievi che, prese singolarmente, non sarebbero patologiche. È la loro combinazione che può generare un profilo di rischio.

L’aumento delle diagnosi negli ultimi anni? «In passato molte forme lievi passavano inosservate», aggiunge lo specialista. «Oggi siamo più attenti e in grado di intervenire precocemente». E poi concorrono anche fattori ambientali: bambini nati prematuri o con patologie complesse, che un tempo non avrebbero superato la fase neonatale, oggi sopravvivono grazie ai progressi della medicina ma presentano un rischio aumentato di sviluppare disturbi del neurosviluppo, tra cui l’autismo. Per questo è fuorviante cercare una sola causa, come i vaccini.

Tanti sintomi diversi

Altrettanto variegata è la manifestazione del disturbo. Le persone autistiche possono avere difficoltà nella comunicazione sociale, interessi ripetitivi e comportamenti stereotipati, ma i sintomi e la loro intensità cambiano molto da individuo a individuo.

«Alcuni bambini, per esempio, sono molto sensibili ai suoni, alla luce o al contatto fisico, mentre altri sentono poco dolore o cercano stimoli sensoriali intensi», descrive Nobili. «Possono anche avere grandi capacità in alcuni ambiti, ma difficoltà a comprendere il contesto in cui usare queste abilità nella vita quotidiana. Questo perché il cervello può essere molto bravo a “decifrare” uno stimolo, ma meno efficace nell’integrarlo in modo utile e completo».

Quali segnali devono insospettire? Se spesso è il pediatra a intercettare eventuali segnali di difficoltà nello sviluppo del bambino, anche i genitori possono svolgere un ruolo importante, osservando con attenzione alcuni comportamenti atipici. «Un campanello d’allarme», suggerisce il neuropsichiatra, «può essere la mancanza di contatto visivo: il bambino non cerca lo sguardo della mamma o di chi gli parla oppure non sorride in risposta al sorriso dell’adulto. Un altro segnale frequente è l’assenza di reazione quando viene chiamato per nome, come se non ascoltasse o non riconoscesse il richiamo. Anche la mancanza del gesto di indicare oggetti per comunicare interesse o desiderio, che normalmente compare nel primo anno di vita, può essere un indizio importante».

Spesso si notano comportamenti ripetitivi, come l’abitudine a mettere in fila i giochi senza usarli in modo funzionale, oppure la tendenza a fissarsi su oggetti che ruotano, come la lavatrice, o magari su luci e suoni particolari. Alcuni bambini mostrano poi un interesse molto limitato per i coetanei, preferendo giocare da soli, o piangono in modo prolungato e inconsolabile, senza che i genitori riescano a comprenderne la causa. Naturalmente, nessuno di questi segnali basta da solo per parlare di autismo, ma la loro combinazione persistente deve spingere a parlarne con il pediatra.

La diagnosi precoce

Riconoscere questi segnali il prima possibile è essenziale, perché apre la strada a interventi tempestivi ed efficaci, affrontando anche il trauma iniziale per i genitori.

Quando arriva una diagnosi di autismo, infatti, la vita di una famiglia cambia profondamente. «Non si tratta solo di accettare un termine medico, ma di riorganizzare il modo con cui si guarda al futuro, alle emozioni, alla quotidianità», interviene Luigi Mazzone, responsabile dell’unità operativa di Neuropsichiatria infantile e direttore della scuola di specializzazione di Neuropsichiatria infantile dell’Università di Roma Tor Vergata. «È come se il mondo, improvvisamente, ruotasse su un nuovo asse: le aspettative, i sogni e le abitudini si trasformano in un universo di interrogativi, nuove priorità, equilibri da riscoprire».

I genitori che fino al giorno prima immaginavano sport, compleanni e pagelle devono occuparsi di terapisti, centri di riabilitazione e una nuova organizzazione materiale della giornata. «Cambia la logistica, ma ancora di più cambia lo sguardo con cui si affronta la realtà», ammette Mazzone. «Quella che prima sembrava una normale corsa tra scuola, lavoro e attività extrascolastiche, ora si popola di nuove responsabilità. Accompagnare il figlio a terapia non è come portarlo a nuoto: saltare un appuntamento non è un semplice contrattempo, ma un motivo di senso di colpa. La sensazione è che il tempo non basti mai e che ogni errore pesi più del dovuto».

L’aiuto psicologico

L’autismo comporta anche una profonda trasformazione interiore. I genitori, senza averlo scelto, entrano in un ruolo diverso: diventano mediatori tra il loro bambino e un mondo che spesso fatica a capire. «La percezione sociale cambia, ci si sente osservati dagli altri e non sempre compresi», nota Mazzone. «In questa solitudine emotiva, in cui molti genitori si trovano a navigare senza mappa, è importante non affrontare tutto da soli. Uno strumento prezioso, ancora troppo poco conosciuto, è il parent training. Non è una terapia di coppia né una psicoterapia, ma un percorso strutturato per aiutare i genitori ad affrontare con consapevolezza e competenza questa nuova realtà. L’autismo pone domande inedite, che richiedono risposte adeguate. Come comportarsi davanti a una crisi? Come interpretare certi gesti? Come comunicare in modo efficace, anche quando le parole non arrivano?».

Comunicazioni alternative

A proposito di parole, una delle paure più grandi, soprattutto nei primi anni, è proprio la mancanza di linguaggio verbale. Il silenzio del bambino può diventare un dolore sordo per il genitore, che si sente impotente, quasi escluso da una relazione che sembrava naturale. «È fondamentale comprendere che la comunicazione non è fatta solo di parole», raccomanda Mazzone. «Esistono linguaggi alternativi: immagini, gesti, sguardi, strumenti visivi come semplici calamite sul frigorifero usate da alcune famiglie per esprimere desideri e bisogni. Il punto non è parlare, ma comunicare, capire e farsi capire, costruire un ponte. E quel ponte si può sempre erigere, con pazienza, strumenti adeguati e la certezza che ogni bambino ha diritto alla propria voce, qualunque forma essa prenda».

Altrettanto importante è comprendere che l’autismo cambia nei diversi momenti della vita. Un bambino di tre anni non vive le stesse difficoltà di un adolescente o di un adulto, per i quali aumentano le sfide: le richieste sociali diventano più complesse e possono emergere sintomi associati, come epilessia o disturbi gastrointestinali. Ma l’evoluzione può essere positiva, grazie al lavoro terapeutico, alla maturazione, alla scoperta di sé.

Intervenire presto

Ecco perché la diagnosi precoce è fondamentale. «Permette di agire quando il cervello è ancora plastico e di fornire strumenti che accompagneranno la persona per tutta la vita», dice Mazzone. «Purtroppo non è sempre facile ottenerla. In particolare, nelle bambine l’autismo tende a manifestarsi in modo più sfumato: spesso riescono a imitare i comportamenti sociali, a replicare i gesti delle coetanee e i segnali vengono facilmente confusi con timidezza o difficoltà a socializzare. Il rischio, in questi casi, è che la diagnosi arrivi tardi, talvolta solo in adolescenza».

A oggi non esistono esami del sangue, test genetici specifici o accertamenti di imaging che possano confermarla in modo definitivo, per cui la diagnosi di disturbo dello spettro autistico è essenzialmente clinica, affidata ai neuropsichiatri infantili. «Purtroppo, soprattutto su Internet, circola l’offerta di test non scientifici, come l’esame per la rilevazione dei metalli pesanti, che non hanno alcun fondamento e possono solo generare spese inutili», riprende Nobili. «È importante affidarsi a centri specializzati e professionisti riconosciuti, con cui seguire un percorso diagnostico serio e validato».

I test validati

Durante il percorso diagnostico, vengono utilizzati strumenti specifici che aiutano i medici a raccogliere informazioni utili per formulare una diagnosi accurata. Tra questi:

• l’Ados-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition) si basa sull’osservazione diretta del comportamento e del gioco del bambino;

• l’Adi-r (Autism Diagnostic Interview – Revised) consiste in un’intervista strutturata rivolta ai genitori, utile per rilevare la presenza di sintomi legati allo spettro autistico.

È fondamentale inoltre approfondire il funzionamento cognitivo, le abilità linguistiche e il comportamento adattativo del bambino.

La riabilitazione

E poi, che si fa? Non ci sono terapie farmacologiche efficaci. Il trattamento principale è di tipo riabilitativo, come la psicomotricità e terapie comportamentali e relazionali, che possono migliorare significativamente la qualità di vita. Più precoce è l’intervento, maggiori sono le possibilità di progresso, anche se molto dipende dalla gravità del disturbo.

Ora, la grande sfida della ricerca è tipizzare meglio l’autismo. Non basta dividerlo in livelli di severità: esistono profili sensoriali, comportamentali e cognitivi molto diversi tra loro. Comprendere meglio queste sfumature è essenziale per personalizzare i trattamenti e individuare approcci più efficaci. Perché ogni persona ha bisogno di una risposta su misura. «Forse non è il futuro che ci si era immaginati per i propri figli», conclude Mazzone, «ma può essere comunque un futuro pieno di valore, dignità e possibilità».