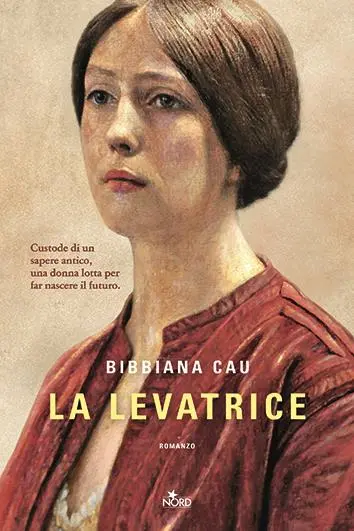

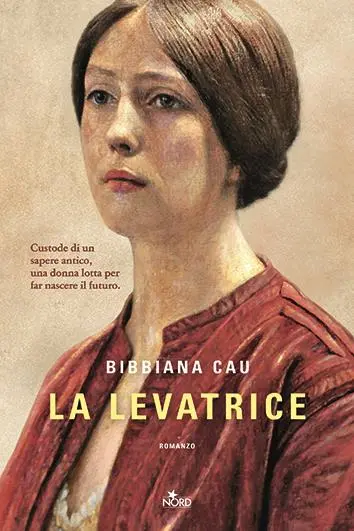

PHOTO

Dopo la chiusura, nel 2006, del reparto di Ostetricia di Ghilarza, nel cuore della Sardegna nord-occidentale, per Bibbiana Cau, ostetrica professionista con la passione per la letteratura, inizia una nuova, personale gestazione. Si iscrive all’università e, durante la stesura della tesi di laurea in Storia sociale dedicata al cambiamento della nascita nell’ultimo secolo, setaccia biblioteche e archivi raccogliendo le storie delle donne che un tempo assistevano le partorienti. È proprio attraverso il meticoloso lavoro di ricerca che prende forma La levatrice: opera prima e caso editoriale, in cima alle classifiche dei libri più venduti in Italia. Il romanzo è ambientato agli inizi del Novecento, in un piccolo centro rurale sardo, e racconta la storia di una forestiera dal passato misterioso e che in paese assiste gratuitamente le partorienti.

Bibbiana Cau, quanto della sua esperienza come ostetrica si ritrova in Mallena, la levatrice protagonista del romanzo?

«Come ostetrica ho avuto il privilegio di prendere parte in prima persona a esperienze profonde, ed è anche per questo che ho voluto raccontare la forza speciale dei legami umani nei momenti cruciali della vita. Prima di scrivere il romanzo, ho esplorato il ruolo delle figure femminili che, durante il parto, garantivano assistenza senza compenso. Un tempo, infatti, le levatrici prestavano la loro opera animate solo da spirito di solidarietà femminile ed erano portatrici di una sapienza antica, appresa e tramandata oralmente e con la pratica. Ho dato quindi voce a queste donne dimenticate dalla storia ufficiale come Mallena, restituendo loro valore e dignità».

Quali sono le differenze fra le modalità con cui si nasce oggi rispetto al passato?

«Oggi si partorisce in sicurezza all’interno delle strutture ospedaliere e con la presenza di personale specializzato. Tuttavia, si avverte forse un eccesso di medicalizzazione e di controllo sul parto, ma soprattutto si percepisce una distanza dagli affetti. In passato, pur tra gravi carenze igienico-sanitarie e una mortalità materna e neonatale alta, il luogo del bisogno coincideva con il luogo del soccorso, e la nascita era vissuta come un evento intimo e interno alla comunità. Nessuna nostalgia di quei tempi terribili, ma l’aver perso il patrimonio di solidarietà e affettività che ruotava attorno al parto, alle donne fa sentire la sua mancanza, ora più che mai».

La medicalizzazione della gravidanza ha anche dei vantaggi…

«Solo quando è esagerata la medicalizzazione porta a trattare la gravidanza come un evento patologico, ingenerando nelle donne ansia, sfiducia nelle proprie potenzialità e aumentando il rischio che deleghino in toto la propria salute e quella del nascituro ai professionisti, moltiplicando visite e controlli. La gravidanza è un evento fisiologico, e non a caso l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda che l’assistenza al percorso della nascita “garantisca una mamma e un bambino in perfetta salute con il livello di cure più basso possibile, compatibile con la sicurezza”. A questo aggiungerei che non si deve mai tralasciare la dimensione emotiva e relazionale della maternità».

Nascere in ospedale o in casa: quali sono i pregi e i rischi delle due opzioni?

«Grazie a ricerca, tecnologia avanzata e terapie di precisione, in Italia la mortalità materna e neonatale è bassissima. L’ospedale rimane l’opzione da preferire in situazioni a medio e alto rischio. Tuttavia, per le gravidanze fisiologiche l’Organizzazione mondiale della sanità conferma la sicurezza del parto extraospedaliero con la presenza di ostetriche esperte e la possibilità di trasferimento rapido nella struttura di riferimento più vicina, qualora si renda necessario, riducendo anche i costi e l’incidenza di pratiche invasive. La vera sfida è però quella di riportare la nascita al centro della relazione umana, offrendo alle donne la possibilità di scegliere il luogo dove partorire, sempre in un adeguato contesto assistenziale».

Cosa pensa del coinvolgimento dei padri in sala parto?

«È una conquista che favorisce il legame familiare e il supporto emotivo, ma deve essere una scelta equilibrata: la nascita resta un evento intimo e la condivisione, se è troppo sbilanciata verso l’esterno, rischia di farle perdere la sua dimensione interiore».

La “spettacolarizzazione” della gravidanza attraverso i social è una conseguenza dei tempi?

«Di sicuro è lo specchio di una società sempre più connessa e desiderosa di condividere momenti ritenuti significativi, e se la scelta di raccontare la propria gravidanza parte dalla consapevolezza, può essere un importante atto di testimonianza. La spettacolarizzazione della gravidanza, e ancor peggio del parto, rischiano invece di aggravare l’oggettivazione del corpo della donna, ledendo il diritto all’intimità di madre e neonato».

Quale sarà il futuro delle ostetriche in una società a bassa natalità come quella attuale?

«L’ostetrica conserva un ruolo centrale nella promozione della salute, nella prevenzione e nell’educazione all’affettività e alla sessualità. Sarebbero utili progetti di implementazione che ne valorizzino il ruolo, rafforzando un modello di assistenza territoriale diffusa e più vicina ai bisogni delle persone. In questo modo si garantirebbero anche la riduzione di richieste mediche inappropriate, il miglioramento degli esiti clinici e una maggior sostenibilità della spesa sanitaria».

Negli ultimi anni il termine “violenza ostetrica” ha iniziato a trovare spazio nel dibattito pubblico.

«Non è un problema nuovo, ora è cambiata la consapevolezza delle donne. Un atto sanitario diventa violenza se mancano l’informazione, il consenso, la necessità e la proporzionalità. Per contrastare la violenza ostetrica, a mio parere, occorre promuovere una cultura della cura basata sull’ascolto, sul dialogo, sul rispetto e sul consenso. Tutto questo richiede tempo e linee guida improntate all’umanizzazione, capaci di tutelare la sicurezza clinica e i diritti delle donne. Anche nelle situazioni critiche, deve essere possibile agire con tempestività e umanità, spiegando sempre alla paziente ciò che accade».

La levatrice di Bibbiana Cau (Casa Editrice Nord) è ambientato agli inizi del Novecento in un piccolo centro rurale sardo, e racconta la storia di Mallena: una forestiera dal passato misterioso ma soprattutto una llevadora custode di un sapere ancestrale, tramandatole dalla madre, che in paese assiste gratuitamente le partorienti. Da settimane, il best seller è in cima alle classifiche di vendita, uno dei casi editoriali degli ultimi anni.