PHOTO

L’autismo non riguarda solo l’infanzia: spesso resta invisibile fino all’età adulta, quando i segni sottili e le strategie di adattamento rendono difficile la diagnosi. In molti casi, queste forme nascoste emergono solo di fronte a situazioni stressanti o cambiamenti importanti, soprattutto nelle donne, che imparano precocemente a mascherare le proprie difficoltà comunicative e relazionali.

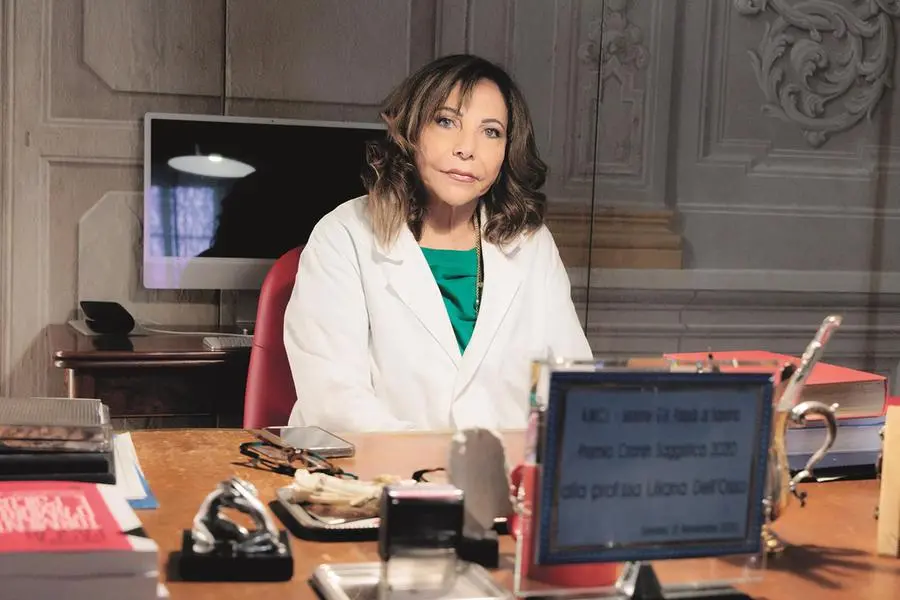

Liliana Dell’Osso, presidente della Società italiana di psichiatria e docente di Psichiatria all’Università di Pisa, si occupa da sempre di queste forme di autismo meno conosciute e sottolinea l’importanza di riconoscerle per offrire sostegno e valorizzare le potenzialità di chi le vive.

Professoressa Dell’Osso, come mai alcune forme di autismo restano invisibili fino all’età adulta?

«Esistono forme cosiddette “sottosoglia” o “ad alto funzionamento”, in cui non si riscontrano né ritardi nel linguaggio né deficit cognitivi. In questi casi, il disagio può emergere nel tempo solo in momenti di particolare stress, manifestandosi attraverso episodi di ansia, depressione o persino crisi psicotiche. Di conseguenza, la diagnosi può arrivare in età adulta, spesso dopo anni di valutazioni cliniche errate o incomplete».

E chi può fare questa diagnosi?

«Il neuropsichiatra infantile, lo psichiatra o lo psicologo clinico attraverso l’impiego di appositi test di valutazione. In genere, il primo contatto è con il pediatra o con il medico di medicina generale. A Pisa, per esempio, esiste un master universitario sullo spettro autistico nel bambino e nell’adulto».

Ci sono differenze tra uomini e donne nella manifestazione dell’autismo?

«Sì e sono differenze molto rilevanti. Nelle donne l’autismo tende a essere meno evidente, perché spesso il gentil sesso riesce a mascherarlo meglio. Durante le valutazioni cliniche, molte ragazze raccontano di avere imparato fin da piccole a imitare le compagne più abili nelle interazioni sociali per cercare di adattarsi e orientarsi nei contesti relazionali. Questo meccanismo di compensazione rende più difficile individuare il disturbo, soprattutto nei casi lievi, che rischiano di passare inosservati, pur essendo comunque vissuti con disagio dalle pazienti».

Questa strategia di mimetizzazione funziona nel tempo?

«È un adattamento che spesso si rivela fragile e può crollare quando la persona affronta situazioni difficili o particolarmente stressanti. In questi casi possono comparire comportamenti di isolamento oppure, al contrario, una socialità esagerata e poco naturale. A volte si ricorre anche a comportamenti seduttivi o promiscui, nel tentativo di compensare la difficoltà nel creare legami autentici. Questo può portare a relazioni molto intense, ma instabili e problematiche».

È corretto dire che una forma di autismo non riconosciuto può sfociare in un disturbo borderline di personalità?

«È un’ipotesi sempre più riconosciuta. Nelle donne con autismo o con tratti autistici evidenti, una storia di traumi o di situazioni familiari e sociali difficili può portare a un forte squilibrio emotivo. Questo si manifesta con sentimenti di rabbia, vuoto, un’immagine di sé instabile, comportamenti impulsivi e autolesivi. Questi sintomi possono assomigliare molto, e in alcuni casi sovrapporsi, a quelli del disturbo borderline di personalità».

Diagnosi, non a caso, a grande prevalenza femminile e con un’altissima frequenza di esperienze traumatiche in anamnesi…

«Studi recenti anche del mio gruppo di ricerca mostrano che molti pazienti con diagnosi di disturbo borderline, soprattutto donne, presentano tratti autistici. Le difficoltà nelle relazioni, le esperienze traumatiche, la fatica nel comprendere i segnali sociali o nel gestire le emozioni rappresentano elementi comuni. In molti casi, il disturbo borderline potrebbe essere la conseguenza di un autismo lieve, non riconosciuto e persistente nel tempo».

Come si manifesta l’autismo “sommerso” nella quotidianità di una persona adulta?

«Spesso attraverso disagio sociale, isolamento, ansia costante nel parlare con gli altri, fatica a capire le convenzioni. Ma anche attraverso una perseveranza fuori dal comune in campi ristretti: lavoro, passioni, hobby coltivati in modo totalizzante. Non è raro che questi individui abbiano livelli di eccellenza altissimi in ciò che fanno. Le stesse caratteristiche che in alcuni contesti causano sofferenza – come il bisogno di ordine, la ripetitività o i pensieri ricorrenti – possono diventare, in altri ambiti, la base della genialità».

Genialità?

«Assolutamente sì. L’autismo non è solo una fonte di fragilità, ma anche una modalità di pensiero unica, con qualità straordinarie: memoria eccezionale, attenzione ai dettagli, capacità di pensare in modo originale. Quando la persona è accolta e sostenuta nel giusto contesto, queste caratteristiche possono diventare una vera risorsa».

È difficile provare empatia?

«Nei soggetti con autismo può essere ridotta o richiedere più sforzo la cosiddetta teoria della mente, cioè la capacità di capire cosa pensa o prova un’altra persona, di mettersi nei suoi panni. Non significa che manchi l’empatia, ma che è più difficile interpretare le emozioni e le intenzioni degli altri. Per questo, spesso fanno fatica a cogliere l’ironia, il sarcasmo o le sfumature delle interazioni sociali».

Cosa possiamo fare, come società, per intercettare e supportare queste persone?

«Serve maggiore consapevolezza. È importante fare formazione nelle scuole, nei servizi sanitari e promuovere un cambiamento culturale che veda l’autismo come una forma di neurodivergenza, non come una malattia da curare. Inoltre, è fondamentale avere uno sguardo attento alle differenze di genere, perché le donne autistiche spesso non vengono riconosciute. Una diagnosi precoce può cambiare tutto: può fare la differenza tra una vita vissuta nell’ombra e una vita pienamente realizzata».