PHOTO

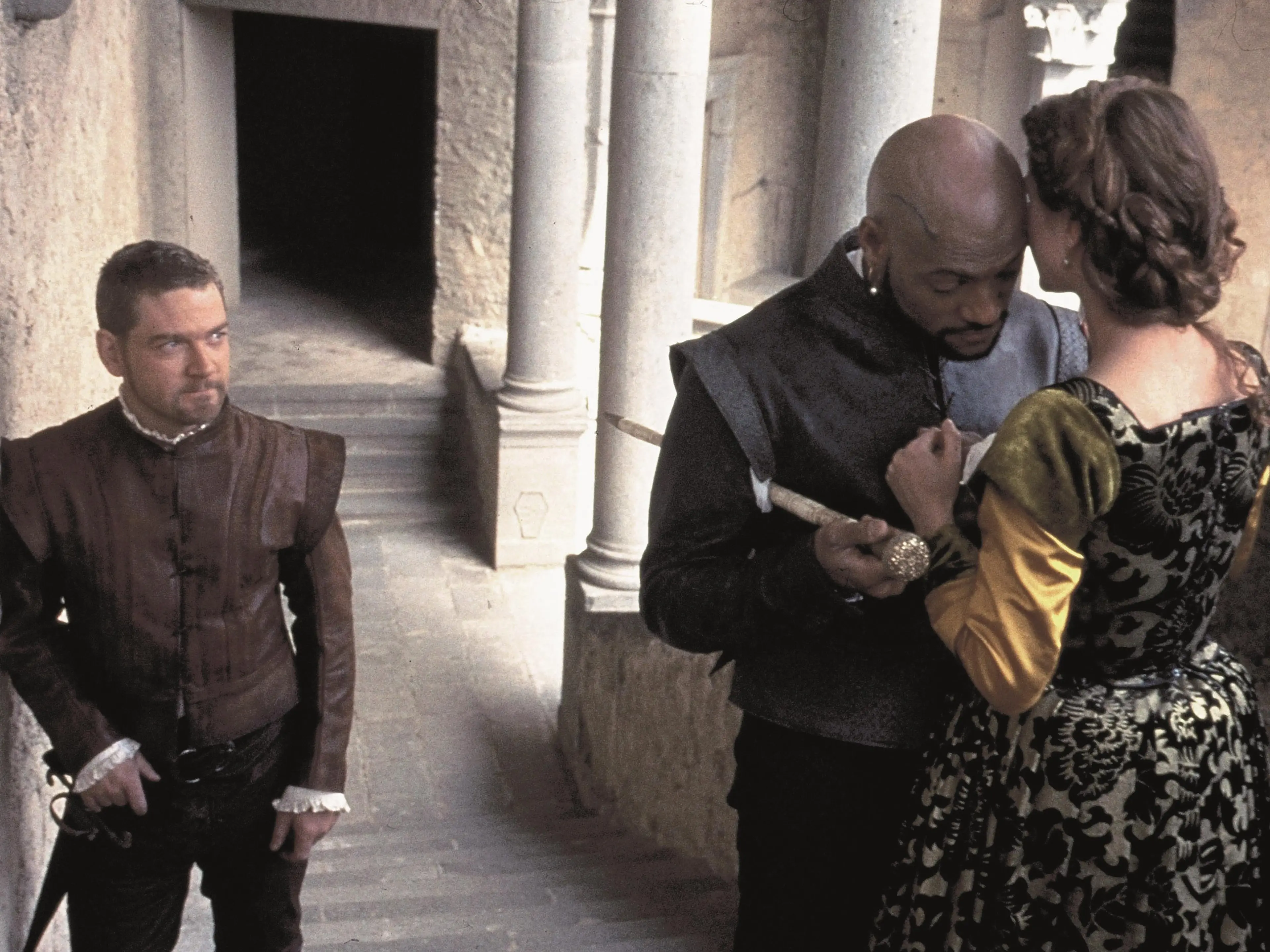

In Un cuore in inverno di Claude Sautet, un film del 1992 tra i più premiati nella storia del cinema europeo, la giovane violinista Camille si innamora, invano, del liutaio Stéphane. Le battute che seguono sono estratte da uno dei dialoghi più drammatici.

Stéphane: «Non credo di poterti dare quello che cerchi».

Camille: «Lo cerchi anche tu e io te lo sto offrendo. So come sei fatto e ti accetto per quello che sei. Tu ti sei costruito intorno un muro alto, ma non mi fa paura. Sono qui per te, guardami. Non puoi più vivere così».

Stéphane: «Tu non capisci, Camille, parli di sentimenti che non provo, che non esistono, ai quali non ho accesso. Io non ti amo».

Lei se ne andrà, turbata e piena di amarezza e di illusioni infrante sui sentimenti di lui.

Non vedere la realtà è un comportamento diffuso. Una strategia per evitare circostanze che ci mettono a disagio o non sapremmo affrontare. È il caso dell’innamorato non corrisposto ma anche del genitore che non vede un problema del figlio, o di chi procrastina un esame diagnostico perché teme i risultati. Sono meccanismi di difesa, entro certi limiti normali, fisiologici. Le cose si complicano quando, oltre a essere ciechi dinanzi ai bisogni e ai sentimenti degli altri, lo siamo di fronte ai nostri. In questo caso la difesa ci impedisce di vivere le relazioni e ci condanna all’infelicità.

Il disturbo di personalità

Il vero dramma rappresentato nel film di Sautet, infatti, è la condizione di lui. In psicologia clinica ha un nome: disturbo evitante di personalità. Quando le relazioni con gli altri vanno oltre i convenevoli, un po’ di insicurezza è normale: non sappiamo se andremo a genio, se ci deluderanno o se saremo noi a deluderli. Ma quando l’insicurezza supera un certo livello, le cose si fanno più complicate.

Il Manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali (Dsm), che è il testo medico di riferimento per la classificazione delle patologie psichiche, definisce il disturbo evitante di personalità come «uno schema pervasivo di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità alle valutazioni negative», specificando che le persone affette da questo disturbo «spesso combattono con una profonda paura di essere respinte ed evitano situazioni sociali anche quando desiderano una connessione».

Lo Stéphane del film di Sautet cercherà di nuovo Camille, anche se lei non sarà più disponibile. Gli evitanti, infatti, dietro la maschera del distacco hanno un disperato bisogno d’amore. Il problema è che la paura di esporsi e la scarsa stima di sé li blocca, confinandoli in una sorta di cecità emotiva che impedisce di percepire i propri sentimenti profondi e quelli di chi sta loro vicino.

È una condizione che riguarda, secondo la maggioranza degli studi, tra l’1,5% e il 2,5% della popolazione generale, anche se una ricerca svedese del 2004 arriva a ipotizzare una prevalenza del 6,6% e una ricerca australiana del 2017 addirittura del 9,3% tra la popolazione femminile.

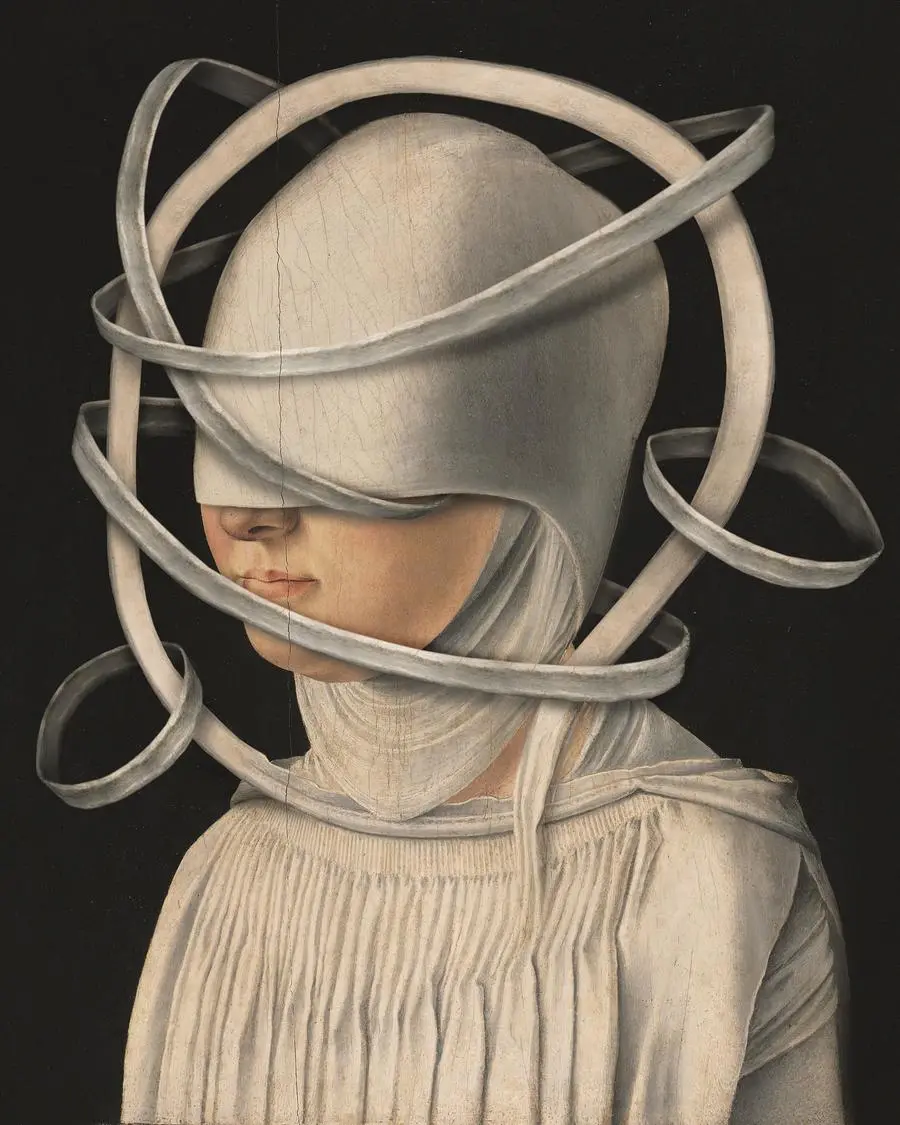

Un'altra opera di Volker Hermes: Jacometto II, rielaborazione del dipinto Ritratto di una novizia, realizzato intorno al 1490 da Jacometto Veneziano

Le relazioni pericolose

Oltre al disturbo di personalità, sono molto comuni gli atteggiamenti evitanti, con vari gradi e sfumature, non patologici ma che si possono considerare a un livello sub-clinico.

Tutto comincia nella prima infanzia, ed è una questione di attaccamento. Pioniere degli studi in questo campo è stato John Bolwby, medico e psicanalista britannico che già alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso aveva ipotizzato, e confermato con esperimenti, che il legame con il genitore nei primi anni di vita determina lo stile di relazione, il cosiddetto “attaccamento” che avrà l’adulto. Per dirla in breve, chi è stato emotivamente trascurato o maltrattato diventerà un adulto che non si sente a suo agio nelle relazioni e tende a evitarle.

«È un atteggiamento che non dovrebbe essere naturale, non siamo fatti per separarci, allontanarci», spiega Clara Mucci, docente di Psicologia dinamica presso l’Università di Bergamo, una degli studiosi di riferimento in Italia in questo campo. «A tre anni i bambini hanno già comportamenti altruistici e un senso di giustizia. Insomma, siamo nati per stare insieme. Ma questa capacità ha bisogno anche di esperienze, e se qualcosa va storto con la figura di riferimento si possono sviluppare l’insicurezza e il ritiro».

Un contributo alla comprensione dei meccanismi psicologici l’hanno dato le tecniche di neuroimaging (l’individuazione tramite strumenti diagnostici come la tomografia a emissione di positroni, Pet, delle aree cerebrali che si attivano in seguito a diversi stimoli), sempre più utilizzate dalle neuroscienze. Dice Mucci: «La ricerca ha mostrato come una zona del cervello, il sistema limbico, che comprende l’amigdala e l’ippocampo, si modifichi a causa dei traumi o di grave trascuratezza nell’infanzia».

Il narcisista timido

Se il disturbo evitante è una patologia, gli atteggiamenti evitanti, in una società che ha messo l’individualismo e la soddisfazione dei propri bisogni al primo posto, rischiano di non essere riconosciuti.

Una certa freddezza emotiva, la scarsa empatia o una timidezza tale da trascurare i bisogni altrui fanno parte del cosiddetto “stile evitante di personalità”: è quello di chi sta in disparte sperando siano gli altri a coinvolgerlo; dell’invidioso delle relazioni altrui; del seduttore o della seduttrice che saltano da una relazione all’altra senza investire sentimentalmente in nessuna.

«L’insicurezza di tipo evitante è diffusissima soprattutto tra i giovani adulti, diciamo nella fascia tra i 20 e i 30 anni, con una prevalenza maschile», spiega ancora la psicologa, «e molto spesso si sviluppa come forma di narcisismo. Non è il narcisismo grandioso, dell’arrogante, ma un narcisismo che io chiamo “a pelle sottile”, meno evidente. Il problema di queste persone è che la fragilità della loro identità impedisce loro di confrontarsi. Hanno bisogno di conferme e ammirazione, ma non hanno il coraggio di esporsi e, per evitare il confronto, si ritirano, concentrandosi su di sé. Tutto ciò che fa l’altro lo riferiscono a sé stessi: non vedono ciò che sono loro a fare nella relazione. Inoltre, avendo poca empatia, quello che cercano negli altri è soprattutto il proprio vantaggio. Mettersi a nudo con l’altro, avere una vera profonda intimità per loro è impossibile».

L’amore come cura

Oltre che nella propria vita, chi rifugge dai sentimenti è destinato a portare infelicità nella vita altrui.

Ma l’evitante si può riconoscere in tempo, prima che ci coinvolga in relazioni destinate al fallimento? «Non è facile», risponde Mucci, «perché all’inizio gli evitanti possono apparire come persone sensibili e gentili. Ma appena sentono un coinvolgimento e sono messi in gioco per quello che sono veramente, si ritirano, e viene fuori il loro egoismo o la loro indisponibilità».

La questione, a questo punto, è se sia in qualche modo possibile avere con un evitante un contatto emotivo autentico o se, invece, non sia meglio starne alla larga. «Diamo una speranza a tutti», dice ancora Mucci. «Ovviamente un po’ di coinvolgimento, un po’ di motivazione, l’evitante da parte sua li deve trovare. Laddove ci fosse un po’ di questo coinvolgimento, chi ha a che fare con lui deve mettere in conto tempi lunghi, rifiuti, assenze, insomma molta pazienza. Ma io sono dell’idea dell’amore come cura, come vicinanza, che possa far crescere le persone. E anche l’evitante, nonostante le relazioni primarie svantaggiose, alla lunga può maturare. Il problema è che nelle giovani generazioni ormai lo spazio della relazione non è molto lungo, sembrano non avere né il tempo né la pazienza per far crescere i legami. Viviamo in una società in cui la relazionalità è spesso superficiale, individualistica, basata sul raggiungimento concreto e immediato dei bisogni».

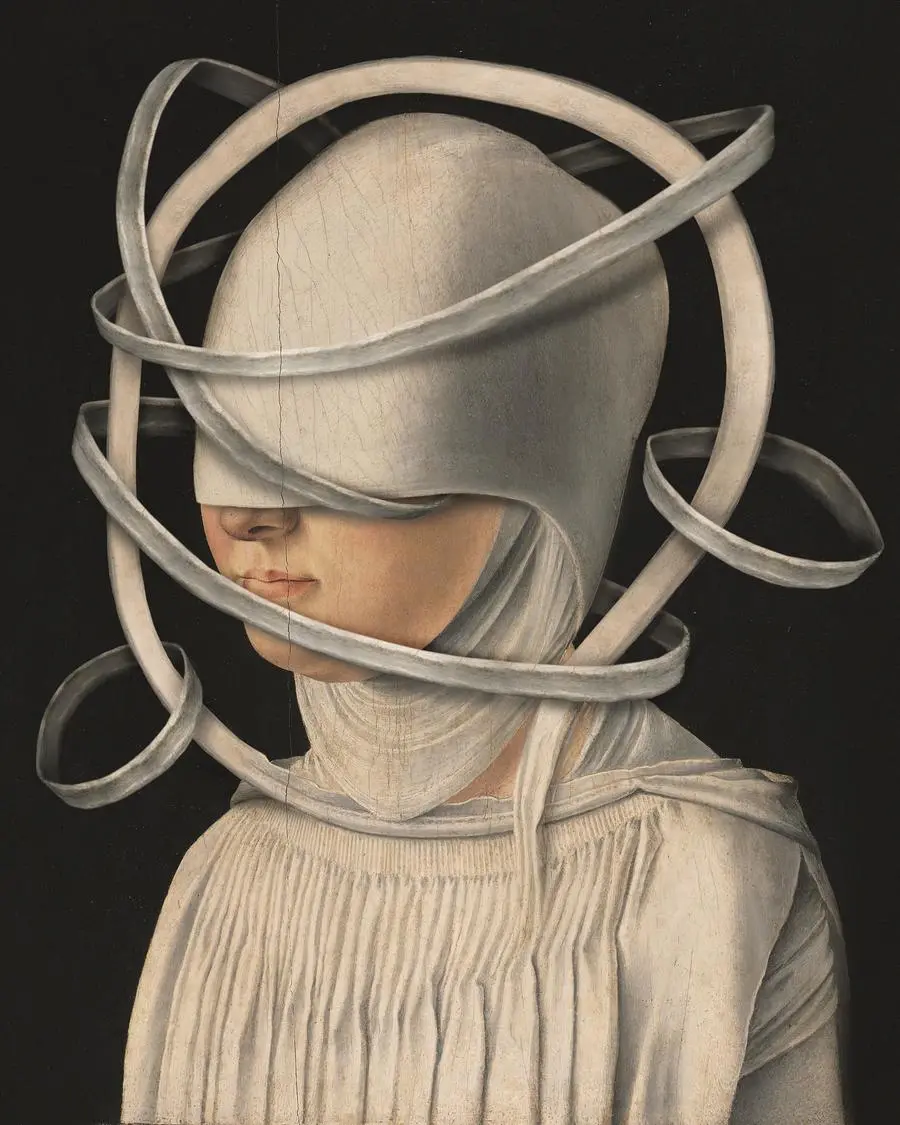

L’enorme gorgiera nasconde il volto nella versione di Volker Hermes del capolavoro di Rembrandt van Rijn Ritratto di una donna in piedi, eseguito nel 1632.