PHOTO

Cu’ avi lingua passa u mari. Tradotto: chi ha lingua, cioè parlantina, attraversa il mare. Forse Andrea Camilleri avrebbe scelto questo proverbio siciliano per ricordarci quanto valore abbiano le parole. Il centenario della sua nascita, che ricorre il 6 settembre 2025, è l’occasione per fare una riflessione sui dialetti, su queste lingue antiche e dense di passato che si stanno perdendo.

Camilleri non è stato solo il creatore del commissario Montalbano, ma anche un esempio di come il dialetto possa contribuire a creare un linguaggio letterario, uno strumento espressivo e identitario, un “macheronico taliano”, come lo ha chiamato lui stesso, colorato di sicilianismi lessicali e fonetici. Gli italiani hanno imparato che al Sud si usa la posposizione del verbo («Montalbano sono»), che scherzare si dice “babbiare” e che la scocciatura è una “camurrìa”.

Nel 2018 Camilleri ha recitato al teatro greco di Siracusa il monologo di Conversazione su Tiresia. Per il centenario della nascita dello scrittore di Porto Empedocle (Agrigento), che ricorre il 6 settembre 2025, il Fondo Andrea Camilleri ha deciso di rendere accessibile online l’intero archivio: romanzi, lettere, articoli, appunti, testi inediti. Un patrimonio prezioso, aperto a chiunque voglia esplorare o riscoprire il suo universo narrativo.

Il nostro Paese non parla una sola lingua, ma tante: ogni regione, ogni città, a volte persino ogni quartiere, hanno il loro modo unico di dire le cose. Ma che ruolo hanno oggi i dialetti in una società sempre più omologata? E quali insospettabili effetti possono avere sulla nostra salute?

Una forma di bilinguismo

Secondo la scienza, parlare regolarmente un dialetto e alternarlo all’italiano attiva nel cervello meccanismi simili a quelli del bilinguismo tradizionale. Lo sottolinea il linguista Napoleon Katsos in un articolo pubblicato nel 2022 su Quartz, evidenziando che anche la gestione di varietà linguistiche strettamente imparentate – come italiano e milanese, per esempio – può rappresentare una vera e propria ginnastica mentale. Questa alternanza linguistica stimola aree cerebrali legate alla memoria di lavoro, all’attenzione selettiva e alla flessibilità cognitiva, rendendoci più reattivi e capaci di gestire situazioni complesse.

Già nel 2017, uno studio pubblicato su Cognition da un team di ricercatori scozzesi, tedeschi e francesi aveva dimostrato che il cervello elabora il dialetto come se fosse una lingua autonoma, non una semplice variazione. E questo rafforza le funzioni esecutive superiori, quei processi mentali che consentono di organizzare i pensieri, pianificare le azioni e adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

«In questo campo, una premessa è d’obbligo», spiega Antonella Sorace, professoressa di Linguistica acquisizionale e direttore del centro Bilingualism Matters all’Università di Edimburgo, in Scozia. «La distinzione tra lingua ufficiale e dialetto non è tanto linguistica o cognitiva, quanto politica e socio-culturale». Lo sintetizza efficacemente un celebre aforisma anglosassone: «A language is a dialect with an army and a navy». Tradotto: «Una lingua è un dialetto con un esercito e una marina». Dietro l’ironia, si nasconde una verità sostanziale: in origine, molte delle lingue che oggi consideriamo ufficiali erano semplici varietà locali, promosse a lingue vere e proprie grazie a processi storici, istituzionali e politici che ne hanno consolidato il prestigio.

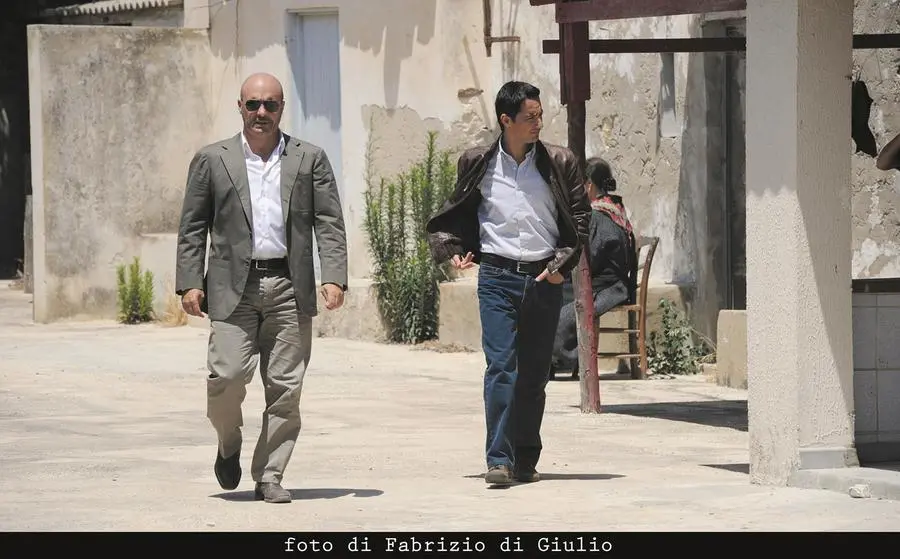

Luca Zingaretti nei panni del commissario Montalbano con Peppino Mazzotta, l’ispettore Fazio nella serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri (foto di Fabrizio di Giulio)

Dal punto di vista scientifico, invece, la distinzione tra lingua e dialetto è molto più sfumata. I meccanismi cognitivi che si attivano nel cervello sono simili, sia che si conoscano due lingue standard (come italiano e inglese), sia che si usino una lingua e un dialetto (come italiano e napoletano).

Sardo o pugliese: i benefici

Nei parlanti bilingui (o multilingui), tutti gli idiomi conosciuti restano attivi nel cervello, anche quando se ne utilizza solo uno. In altre parole, una lingua non si “spegne” mai del tutto: rimane in sottofondo, pronta a riemergere al bisogno. «Ciò significa che il cervello deve continuamente inibire le lingue non pertinenti alla conversazione in corso», specifica Sorace. «Questo processo diventa più impegnativo quando le parlate conosciute sono molto simili tra loro, come accade con l’italiano e un dialetto, appunto. In questo caso, il rischio di interferenze aumenta e il cervello deve compiere uno sforzo maggiore per selezionare correttamente la varietà linguistica più adatta, soprattutto in contesti monolingui».

Questo costante esercizio mentale si traduce in benefici cognitivi concreti. «Utilizzare regolarmente due sistemi linguistici può rafforzare alcune funzioni esecutive», aggiunge Sorace. «I bilingui, per esempio, mostrano una maggiore capacità di concentrazione e sono più abili nell’ignorare le distrazioni. Inoltre, sviluppano una notevole flessibilità mentale, utile per passare con rapidità da un compito all’altro».

Questi benefici, tuttavia, non sono automatici e dipendono anche da altri fattori, come l’essere stati esposti in misura sufficiente a tutte le lingue e il fatto di sentire che la propria lingua – o dialetto – sia considerata in senso positivo dal gruppo in cui si è inseriti e dalla comunità più allargata, cioè pensare che sia “meritevole” di essere parlata al pari delle altre lingue, anche se magari minoritaria e poco conosciuta.

Ma non è tutto. Il bilinguismo sembra incidere anche sulla dimensione sociale e relazionale dell’individuo, in particolare nei bambini. Chi cresce parlando due lingue, infatti, tende a sviluppare prima la capacità di mettersi nei panni degli altri. «Comprendere che le persone possono avere pensieri, conoscenze o esperienze diverse dalle proprie è una tappa fondamentale dello sviluppo cognitivo», sottolinea Sorace. «Non è un’abilità innata, ma si acquisisce nel tempo, ed è alla base di competenze cruciali come l’empatia, la comunicazione efficace e il pensiero critico. I bambini bilingui imparano fin da piccoli che per essere compresi devono scegliere la lingua più adatta a seconda dell’interlocutore: un esercizio che stimola la consapevolezza sociale».

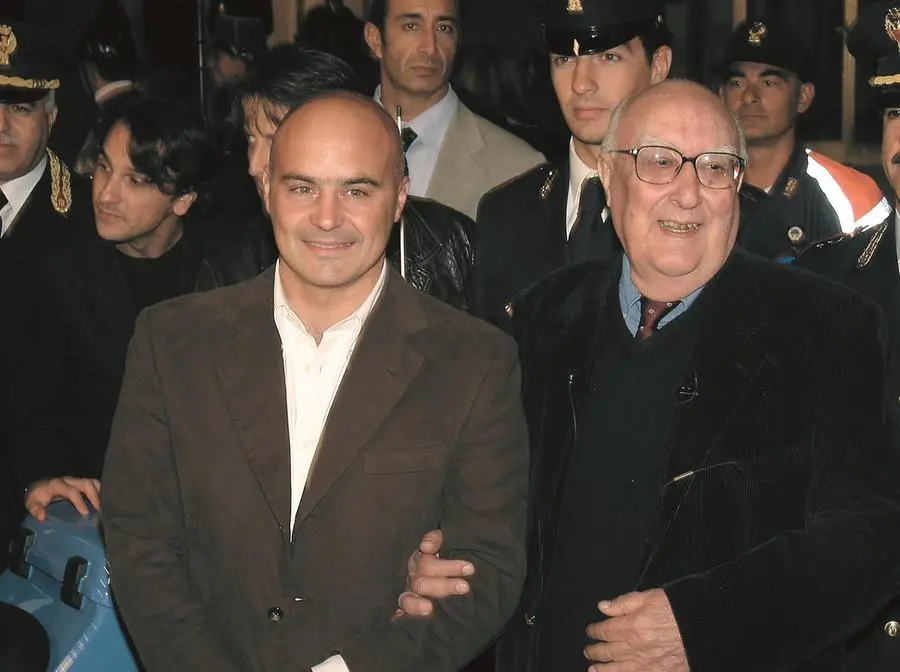

Zingaretti e Camilleri sorridenti a braccetto: fra attore e scrittore nacque un rapporto di amicizia.

Anche la memoria può trarre vantaggio? Secondo uno studio condotto nel 2007 dalla neuroscienziata Ellen Bialystok, pubblicato su Neuropsychologia, alcune forme di demenza si manifestano con un ritardo medio di quattro o cinque anni nei bilingui rispetto ai monolingui. «Non si tratta di una cura né di una forma certa di prevenzione», puntualizza Sorace, «ma di un valido fattore di protezione cognitiva, paragonabile a pratiche benefiche come l’attività fisica, la lettura o una vita sociale attiva».

Non è mai troppo tardi

Al momento non è chiaro, invece, se imparare una seconda lingua o un dialetto fin da bambini porti vantaggi cognitivi maggiori rispetto a iniziare da adulti. «In generale, chi apprende più di una lingua durante l’infanzia tende a mostrare alcuni vantaggi con maggiore facilità», dice Sorace. «Ma questo non significa che da adulti sia troppo tardi. Anche se l’apprendimento può risultare più impegnativo, il cervello mantiene una straordinaria capacità di adattamento e i risultati, a volte, possono sorprendere. Non è raro vedere persone anziane frequentare corsi di lingue con entusiasmo e successo».

Un altro punto interessante è che non esiste una soglia di competenza precisa al di sotto della quale il bilinguismo non funziona. Sebbene la ricerca stia ancora cercando di distinguere in modo chiaro gli effetti di una competenza attiva da quelli di una competenza passiva, è plausibile che anche solo comprendere una seconda lingua – pur senza parlarla fluentemente – possa avere un valore cognitivo significativo. Dunque, anche l’ascolto e la comprensione di una lingua diversa dalla propria possono arricchire la mente e contribuire a mantenerla allenata. Un motivo in più per non smettere mai di imparare, a qualsiasi età.

Come sono nati i dialetti

Questa capacità del cervello di gestire più lingue ci invita a riconsiderare il valore dei dialetti, spesso trascurati o percepiti come meno nobili rispetto alla lingua standard. Eppure, sono molto più di semplici varianti regionali, perché rappresentano un pezzo importante della nostra storia.

Nel 1861, appena proclamata l’Unità d’Italia, Massimo D’Azeglio pronunciò una frase destinata a restare nella storia: «Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani». Un modo elegante e un po’ ironico per sottolineare che unire politicamente i territori della penisola non era sufficiente. Bisognava costruire un’identità nazionale condivisa, fatta di cultura, valori e – non da ultimo – una lingua comune.

Ma quale lingua parlavano gli italiani dell’epoca? La risposta è sorprendente: quasi nessuno usava l’italiano nella vita quotidiana. Come racconta il linguista Tullio De Mauro nel saggio Storia linguistica dell’Italia unita (1963), solo il 2,5% della popolazione lo parlava abitualmente. La stragrande maggioranza si esprimeva in dialetto.

«Quel dato è stato rivisto nel tempo», interviene Riccardo Regis, professore di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Torino. «Arrigo Castellani parlava di un dato più alto, attorno al 9,5%. Ma anche adottando le stime più generose, resta il fatto che oltre il 90% dei connazionali non aveva familiarità con l’italiano».

Per comprendere meglio la questione, è utile fare un passo indietro. I dialetti nascono dall’evoluzione spontanea delle varietà locali del latino volgare, la lingua parlata quotidianamente dalle popolazioni dell’Impero, ben distinta dal latino classico di uso letterario.

«Già in epoca romana il latino non era una lingua uniforme», racconta Regis. «Ogni area della penisola utilizzava una propria varietà, influenzata dalle lingue preesistenti nei vari territori, che tecnicamente vengono definite lingue di sostrato». Nelle regioni settentrionali, dove prima della romanizzazione vivevano popolazioni celtiche, il latino si è sviluppato in modo diverso rispetto al centro e al sud della penisola, in cui erano diffuse lingue italiche come il sabino, l’osco e il sannita.

Le influenze locali hanno contribuito a modellare il latino parlato in modi differenti, generando varietà linguistiche diverse nel vocabolario e nelle strutture grammaticali. Nei secoli, queste differenze si sono consolidate e ampliate, dando origine ai dialetti conosciuti oggi.

Il rischio dell’estinzione

Anche dopo, i dialetti non sono rimasti statici. Come tutte le lingue vive, si sono evoluti nel tempo, adattandosi ai cambiamenti storici, sociali e culturali. «A partire dalla seconda metà del Novecento, con la diffusione dell’istruzione, dei mezzi di comunicazione di massa e della mobilità sociale, l’italiano standard è diventato sempre più presente nella vita quotidiana della popolazione», ricostruisce l’esperto.

Il risultato è stato un processo di italianizzazione dei dialetti: molti di essi si sono modificati, perdendo in parte le loro caratteristiche originarie. «Come se non bastasse, hanno dovuto affrontare numerose sfide», ammette Regis. «Fra le tante c’è stato l’avvento dell’era digitale, quando i dialetti hanno dovuto confrontarsi con un lessico nuovo, legato soprattutto all’informatica e alle tecnologie. In questo contesto, si sono registrati diversi tentativi di adattare i nuovi termini alla realtà linguistica locale».

In generale, si può dire che il dialetto si dimostra più conservativo rispetto all’italiano. Mentre quest’ultimo tende a incorporare direttamente i prestiti dall’inglese (computer, mouse, smartphone), nei dialetti si osserva spesso un tentativo di trovare alternative più vicine alla propria struttura linguistica, attraverso creazioni originali.

In piemontese, per esempio, per tradurre computer è stato proposto calculadur, un termine costruito sul verbo calculé, calcolare. Per lo smartphone invece è stata avanzata la proposta di sviciu funin, dal piemontese sviciu (svelto, in gamba) che riproduce il significato di smart, mentre funin si ricollega al termine telefunin, usato in varie parlate settentrionali per indicare il telefono portatile. «Va detto, però, che queste proposte hanno avuto una diffusione molto limitata e raramente sono entrate nell’uso comune», ammette Regis.

La varietà italiana

Nonostante lo scarso successo pratico, questi tentativi rivelano un aspetto interessante del rapporto tra lingua e identità. Mostrano come, anche nell’ambito della comunicazione più moderna, il dialetto possa cercare di adattarsi e resistere, tentando di rielaborare il presente con strumenti antichi ma ancora vivi. Tra l’altro, l’Italia è un caso unico nel mondo: poche nazioni possono vantare una tale varietà di lingue regionali, veri e propri sistemi linguistici con regole, vocaboli e suoni tutti loro. «All’estero, il concetto è diverso», tiene a precisare Regis. «Nei paesi anglosassoni, un dialetto è semplicemente una varietà geografica o sociale dell’inglese. Che tu sia a Londra, a Liverpool oppure a Glasgow, parli sempre inglese, anche se con accenti e parole diverse. In Italia, invece, la distanza tra l’italiano e un dialetto può essere maggiore di quella tra tedesco e olandese, che sono considerate due lingue diverse».

Insomma, i nostri dialetti sono lingue complete, ma spesso relegate a contesti informali o familiari. Non si usano nelle università o nei documenti ufficiali e questo contribuisce a farli sembrare meno “seri”. Eppure, ci sono sorprese: su Wikipedia, ad esempio, esistono intere voci scritte in dialetto, che parlano persino di scienza, chimica e tecnologia.

Purtroppo, i dialetti non hanno tutti la stessa sorte: alcuni resistono, altri invece stanno lentamente scomparendo. In particolare, è nel nord-ovest – tra Piemonte, Lombardia e Liguria – che si registra la crisi più evidente. Qui, soprattutto nelle grandi città, il dialetto viene parlato sempre meno, un cambiamento legato anche alla storia recente del nostro Paese.

«Negli anni Cinquanta e Sessanta, il cosiddetto triangolo industriale formato da Torino, Milano e Genova ha accolto moltissimi lavoratori provenienti da altre regioni, soprattutto dal sud», ricorda Regis. «Questo grande movimento di persone ha trasformato le città e le loro abitudini linguistiche. Trasmettere il dialetto alle nuove generazioni è diventato più difficile, anche perché i nuovi arrivati spesso non lo conoscevano e non lo imparavano».

Un esempio emblematico è quello di Torino, che negli anni Settanta veniva definita la terza città del sud, dopo Napoli e Palermo, per il numero altissimo di immigrati meridionali. In un contesto così variegato, il piemontese ha perso terreno: molti bambini crescevano senza sentir parlare il dialetto nemmeno in casa.

Situazione diversa, invece, in regioni del nord-est come il Veneto, dove i dialetti sono ancora vivi e parlati ogni giorno. Anche nel sud Italia, le lingue locali restano ben radicate, persino tra i più giovani.

Il revival nelle serie tv

In compenso, negli ultimi anni, si sta osservando un fenomeno curioso: il dialetto sta tornando nel mondo dello spettacolo, dove personaggi noti come il pugliese Checco Zalone o la siciliana Teresa Mannino utilizzano con naturalezza forme dialettali nelle loro esibizioni. È un uso spesso finalizzato alla risata, certo, ma che contribuisce comunque a sdoganare il dialetto come strumento espressivo vivo e immediato.

Diverso è il caso delle serie televisive che ne fanno una scelta stilistica forte, quasi radicale. Un esempio emblematico è L’amica geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante: la prima parte della serie, ambientata nella Napoli degli anni Cinquanta, è girata quasi interamente in dialetto, con sottotitoli per lo spettatore. Una scelta che restituisce verosimiglianza e potenza narrativa, laddove nei libri della Ferrante il dialetto è solo accennato. Un grande successo, anche tra i ragazzi, ha avuto la serie televisiva Rai Mare Fuori, ambientata in un carcere minorile di Napoli.

Allo stesso modo, progetti come la recente pubblicazione di Topolino in varie lingue regionali testimoniano un desiderio di riconnettersi con le proprie radici. «È chiaro, però, che per salvare davvero i dialetti dalla scomparsa lo snodo fondamentale è rappresentato dalla trasmissione intergenerazionale», conclude Regis. «Senza il passaggio dai genitori ai figli, queste lingue rischiano di svanire nel giro di poche generazioni. E poi servirebbero iniziative nelle scuole, accanto all’insegnamento delle lingue straniere. Ci sono già esperienze positive in questa direzione, come corsi extracurricolari e attività didattiche dedicate alle lingue locali. Sono piccoli passi, certo, ma ogni goccia conta. Perché la perdita di un dialetto non è mai solo una questione linguistica: è la scomparsa di una parte della nostra cultura, del nostro modo di sentire, vivere e raccontarci».

I numeri

- 45,9% la percentuale della popolazione italiana di sei anni e oltre che parla principalmente in italiano all’interno della famiglia;

- 32,2% alterna italiano e dialetto;

- 14% le persone che utilizzano prevalentemente il dialetto, una tendenza in calo in tutte le fasce d’età.

(Ultimi dati Istat aggiornati, 2015)