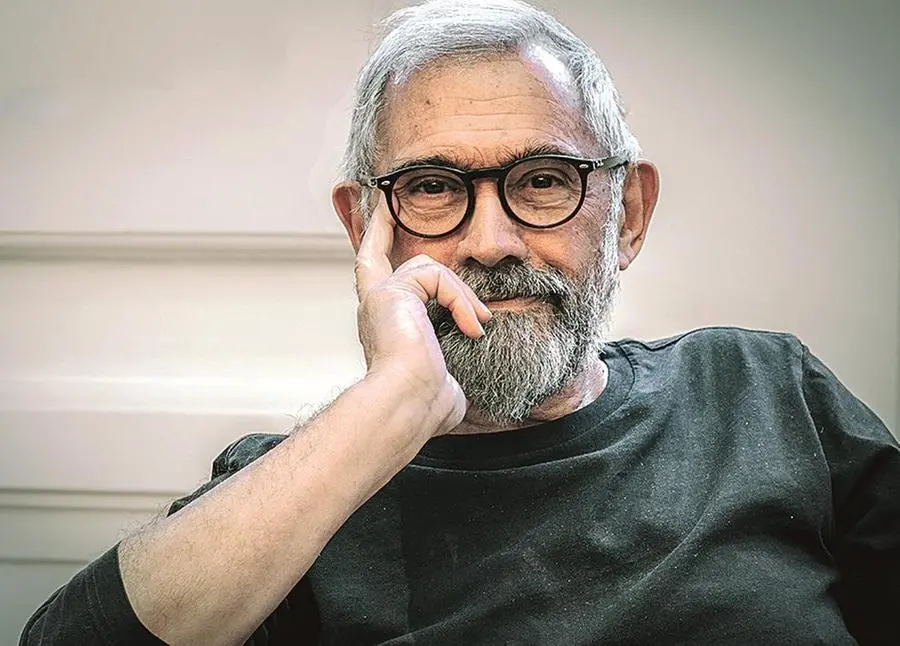

PHOTO

Foto di Franco Faggiani, tratta dal libro Verso la libertà con un bagaglio leggero (Aboca Edizioni)

«Hai fatto fatica? Vedrai cosa ti aspetta da qui in avanti!». «Volenta o nolenta, lassù ti aspetta la polenta». «Se sei depresso vieni in montagna più spesso». Ecco alcuni degli aforismi popolari, calembour, sottolineature filosofiche scritte a mano, su grezzi cartelli posti lungo alcuni dei mille sentieri che attraversano i pendii delle montagne occitane, poste come una cerniera – non come una barriera – che tiene insieme e accomuna il Piemonte con la Francia. Ho scelto questi “messaggi” in modo davvero casuale – tra i tantissimi di cui ho preso nota durante le mie escursioni in montagna – ma a guardar bene rappresentano tre elementi indispensabili per chi si avventura per i sentieri: la inevitabile fatica (la salita ripida) il raggiungimento di uno scopo (in questo caso, la polentata, più che legittima), il beneficio psicofisico (qui contro la depressione, manco a dirlo).

Tutti i medici che ho conosciuto, di qualsiasi specialità, sono sempre stati concordi sul definire il cammino, e il movimento in genere, una comprovata forma di medicina. «Bere molto – acqua, s’intende – e camminare molto sono una cura formidabile, e gratuita, per molti malanni». Un’asserzione non certo nuova, perché questo effetto salutare del cammino lo sottolineava già Ippocrate, nato non proprio ieri ma nell’anno 460 a.C. Secondo il medico greco nessun artificio curativo poteva offrire maggiori benefici di una buona camminata, dove era necessario solo mettere un piede davanti all’altro e procedere. Azione semplice, naturale, che induceva anche ad avventurarsi, scoprire, progredire. Quindi adatta anche allo sviluppo mentale.

Il giornalista e scrittore Franco Faggiani (foto di Enrica Raviola)

La medicina forestale

In tempi molto più vicini a noi la medicina orientale, cinese soprattutto, ha varato la cura di molte malattie attraverso il cammino, sui sentieri che per esempio costeggiano fiumi o torrenti, o ancora meglio, che attraversano i grandi boschi. Questa cura è contemplata da un settore che si chiama proprio “medicina forestale” ed è proposta spesso ai cittadini dal servizio sanitario nazionale. Hai difficoltà respiratorie? Ecco la prescrizione: camminare per una settimana nei boschi di pini silvestri, che da aghi, rametti, resine, gemme e stroboli, volgarmente le pigne, emettono profumi balsamici intensi. Problemi umorali? Via tra le candide betulle e i rododendri in fiore... Ho un po’ semplificato, ma funziona così.

Se ci fosse bisogno di insistere sull’argomento, riporto un istruttivo siparietto visto in tv non tanto tempo fa. Protagonisti Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, nonché illustre oncologo, e Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Nell’incontro sul piccolo schermo il primo sottolineava al secondo la necessità di mangiare poco e di camminare molto («almeno 40 minuti al giorno, senza mai fermarsi e facendo pure un po’ di fatica») per poter raggiungere in salute la longevità, e il secondo rispondeva quasi a ogni parola, «sì lo so, lo faccio già da tempo». Garattini è del 1928 e Augias del 1935, fisici asciutti e menti lucidissime, che io ci farei la firma all’istante.

Vincere la pigrizia

Il mio personale cammino ha una specifica in più: si sviluppa in montagna. Per attitudine, per ricerca, perché sono convinto (e non sono certo il solo) che faccia meglio dello sgambettare lungo una spiaggia o in un viottolo che attraversa una piatta campagna sotto il sole o immersa nella nebbia autunnale. Senza nulla togliere a chi ci va. Perché in montagna, tra boschi, creste e pendii, ci sono di mezzo i dislivelli, che incentivano una respirazione più profonda, un battito cardiaco più accentuato e un impegno muscolare più intenso. Naturalmente sempre nei limiti consentiti, che è bene conoscere prima attraverso una visita medico-sportiva o un passaggio dal cardiologo.

Il punto è fare bene, anche con una certa intensità, ma senza mai strafare. La montagna (e la collina) offre oltretutto un’aria più pulita, paesaggi mutevoli dietro ogni dosso, stupori vegetali e animali, colori variabili, suoni misteriosi, incontri con persone straordinarie ma anche stati di solitudine. Che se subiti fanno male ma che se ricercati fanno un gran bene.

Per mia fortuna, il nostro Paese è formato per il 41,6% da colline e per il 35,2% da montagne. Alla pianura, insomma, resta poco, il 23,2%. Scrivo questo non per amore delle statistiche, ma per dire che un posto adatto a un’ora d’auto dalle grandi città, lo si può trovare facilmente.

Basta vincere le tentazioni della dea Pigrizia, che sono forti specie a una certa età, ma poi, una volta fatti i primi passi e goduti i primi benefici, diventa quasi una necessità, per qualcuno addirittura un’ossessione. Su questo mi viene sempre in mente il poeta francese Arthur Rimbaud, uno dei tanti scrittori, artisti, scienziati fulminati dal cammino. Quando qualcuno chiedeva un recapito a questo giovane letterato dalle grandi ribellioni e dai grandi sogni, lui rispondeva: «Nei boschi. Anche se non so dirle in che direzione starò camminando quando lei mi cercherà».

Un invito alla meditazione

Oltre che al fisico – cuore, muscoli, polmoni, apparato intestinale – camminare in montagna fa decisamente bene anche alla psiche. Distrae, libera la mente dalle scorie emotive, migliora l’umore grazie agli aromi, ai colori (sui sentieri si va in ogni stagione), rende le riflessioni positive, ci mette alla prova in continuazione, ci induce a prendere decisioni che avevamo sempre rimandato. Ci invita alla meditazione. Che detta così sembra una cosa grossa ma che invece è una faccenda relativamente semplice. C’è chi medita nell’assoluta immobilità, quasi in una condizione ascetica, e chi, come il sottoscritto, lo fa anche in cammino, lasciando in gioco tutte le funzioni.

Un “ometto” di pietra. «Lasciato da chi è passato prima di noi, è a volte l’unico modo per ritrovare il sentiero», commenta Faggiani.

Me lo ha insegnato Giulia Terlicher, una ragazza che è nata e vive nella foresta di Tarvisio, nell’estremo nord-est italico. Foresta immensa, 24mila ettari, in cui crescono gli abeti rossi, che danno quel legno di risonanza ideale per costruire le casse armoniche di alcuni strumenti musicali. Basta a volte picchiettare le nocche sul tronco per ascoltare suoni, e anche questo fa parte dello stupore.

Giulia la conosco da anni e la cito anche spesso, perché con molta semplicità, durante un cammino insieme tra le sue montagne di confine, mi ha fatto capire il significato della meditazione e come raggiungerla. Lei fa un mestiere interessante, rimette in connessione le persone con la natura, ricrea il giusto equilibrio tra di loro. Quello che abbiamo avuto per migliaia, milioni di anni e che poi abbiamo via via perso, specie dall’avvento della civiltà (si fa per dire) informatica in poi. Ma che è rimasto nel nostro Dna.

Dunque, secondo la mia gentile guida, tutto parte dall’osservazione. Che possiamo fare solo se camminiamo senza fretta, altrimenti ci limiteremmo solo a guardare, che è una cosa diversa, più superficiale, meno informativa.

L’osservazione ci permette di cogliere i particolari e invita all’ascolto. Osservare e ascoltare insieme ci consente di accorgerci e, di conseguenza, di prestare attenzione. Da qui lo schema continua in una naturale progressione. La concentrazione, se si fa sostenuta, diventa contemplazione e questa, nella sua forma più intensa, diventa meditazione, che a sua volta ci conduce nella consapevolezza, ovvero alla presa di coscienza di chi siamo veramente e di che posto vorremmo occupare in quella natura che un tempo era la nostra casa, quindi nel mondo.

Complicato? Non tanto, basta allenarsi un po’ fino a farla diventare una magica routine, senza l’aiuto di guide spirituali o eremiti addetti a riti speciali. Servono testa, muscoli, perseveranza e un buon sentiero da affrontare. I santoni no.

L’equipaggiamento? Il desiderio

Ma prima di tutto, prima di partire per qualsiasi meta, meditativa, enogastronomica, ludica, sfidante, sportiva, rigenerante, o solo per sgranchirsi un po’, occorre mettere in campo un’altra piccola qualità: il desiderio. Nessuna cosa si può fare bene traendone beneficio se prima non si desidera farla. Fateci caso: se volete davvero andare a camminare e siete belli carichi, tutto andrà per il meglio; se vi lasciate trascinare da altri, se andate controvoglia, se lo fate per quieto vivere, non c’è scampo, qualcosa andrà storto. Dunque per affrontare un cammino, per sottoporsi a qualche fatica ma solo per trarne indubbi vantaggi, bisogna proprio desideralo. E affrontarlo con semplicità, con naturalezza, come un’abitudine remota. Non servono particolari attrezzature, abbigliamento necessariamente tecnologico, scarpe ultraleggere che ti fanno volare. Semmai fanno volare i nostri soldi.

La gran parte dei camminatori “professionisti” incontrati nelle mie traversate – pastori transumanti, pellegrini solitari, viaggiatori per tradizione, studiosi dei fenomeni naturali, felici vagabondi su lunghe distanze – indossavano abiti di tutti i giorni, quelli che a un certo punto nella quotidianità urbana, vengono dismessi. Pantaloni a sbrago, magliette del mercato, maglioni, giacche impermeabili d’antan, berretti della nonna, zaini di telaccia, scarpe comode, anzi comodissime, di qualsiasi foggia ed età, che poi sono gli attrezzi determinanti. Se non c’è piede sano non c’è cammino sicuro. Poi, certo, ho incontrato esploratori della domenica, runners, trekker, trailers di varia età vestiti come a una gara mondiale di corsa in montagna (legittima anche questa, per carità) ma, se permettete, non li annovero nella categoria.

Il fascino della scoperta

Di sentieri ce ne sono in abbondanza, è necessario scoprirli e interpretarli, sceglierli in base alle nostre capacità del momento. Ci sono i sentieri turistici, i più sicuri, i sentieri in quota, un tempo “strade” ufficiali di contrabbandieri, pastori e fuggiaschi, quelli dei transumanti, dei cacciatori, dei boscaioli, degli antichi mercanti e dei migranti; ci sono quelli dei tradizionali pellegrini, quelli legati ad avvenimenti storici, e pure quelli che, come li definisco io, “non portano da nessuna parte”, spesso si perdono in una radura o al limitare di un bosco.

La copertina dell'ultimo libro di Franco Faggiani, Verso la libertà con un bagaglio leggero (Aboca Edizioni)

Ma sono i più affascinanti, perché a seguirne le poche tracce rimaste (con passo lento e osservazione scrupolosa, appunto) conducono sempre in qualche borgata abbandonata, nascosta, dove muri sbrecciati e mucchi di pietre, legni infranti dal maltempo e piccoli campanili pericolanti, sono ancora saturi di antiche storie, di vite difficili e appartate. Chi avrà vissuto lì, quando, che tipo di vita faceva? In una di queste remote borgate, su una parete di un piccolo edificio stritolato dalla vegetazione, perennemente intenzionata a riconquistare gli spazi che un tempo erano solo suoi, ho anche scoperto dei tenui ma precisi affreschi a cui nessuno, prima di me, aveva mai fatto caso.

Da soli o in compagnia

Insomma, di sentieri ce n’è per tutti i gusti e le capacità, perciò non è difficile individuarne uno che fa per noi. Poi però si pone il dilemma: percorrerlo da soli o in compagnia? Dipende. Se la consideriamo solo una passeggiata, una salita a un rifugio o una ricerca di un buon posto dove fare un pic nic, la compagnia ci può stare, anzi. Se invece intendiamo metterci alla prova, osservare, riflettere, esplorare non solo il territorio ma anche un po’ noi stessi, la compagnia può essere un ostacolo. A meno che non sia composta da un paio di amici fidati, non di più, con cui si è in sintonia e con cui camminiamo insieme da tempo. Perché in questo caso la conoscenza dei compagni d’avventure è determinante. Ognuno va con il proprio passo, con i propri pensieri, con i propri obiettivi, grandi o piccoli che siano, con le proprie riflessioni.

Io mi considero un animale sociale e socievole, e quindi la compagnia in genere non mi disturba. Ma voto per il cammino solitario, perché nell’altro caso il più delle volte ho trovato persone impreparate, incostanti, stanche già alla seconda insignificante salita, impaurite e soprattutto petulanti. Pronte ad affiancarti e a raccontarti i problemi del figlio a scuola, le liti con il vicinato, la parcella dell’idraulico «per dieci minuti di lavoro», raccontini di vita spicciola che finiscono quasi sempre con «le vacanze vere comunque le preferisco al mare».

Alla fine torni che sei stanco davvero e al mare vorresti andarci tu. Nelle Svalbard, però.